AWSコスト最適化のための継続的なプロセスを確立しよう

AWSを活用する企業が増える一方で「請求額が想定より高い」「どこでコストが発生しているのかわからない」と悩む担当者も少なくありません。クラウドの柔軟性や拡張性は大きな強みですが、運用方法を誤ると、コスト肥大化やリソースの浪費につながるリスクもあります。

AWSコスト最適化とは、単なる経費削減ではなく、利用状況を分析し、継続的に改善していくための仕組みづくりです。本記事では、その重要性から設計原則・ベストプラクティス、実践プロセスまでを体系的に解説します。自社環境に合った最適化を進める際の参考にしてください。

AWS全体の料金構造やコストの仕組みを知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:AWSのコストの仕組みは?見積もり方法や最適化するポイントを解説

目次

1. AWSコストを最適化する重要性

クラウドの柔軟性は企業の成長を支える一方で、運用が複雑化するとコストが見えづらくなります。ここでは、AWSコスト最適化がなぜ重要なのか、その背景を整理します。

クラウド利用拡大によるコスト管理の複雑化

近年、AWSをはじめとするクラウドサービスは、企業の基幹システムからWebアプリケーションまで広く利用されています。必要なときに必要な分だけ利用できる従量課金モデルは柔軟性に優れる一方で、運用状況の変化や設定ミスによって、コストが想定以上に膨らむリスクもあります。

特に複数アカウントや複数サービスを併用している企業では、どの部門・システムがどの程度コストを消費しているかを把握しづらく、全体の最適化が困難です。結果として、利用実態に合わないリソースが放置されたり、費用対効果を説明しづらい状況に陥ったりするケースも少なくありません。

コスト最適化によるビジネス価値の向上

コスト最適化は単なる経費削減ではありません。不要な支出を抑えながら、限られた予算をより戦略的に活用できるようになることが最大の価値です。

例えば、クラウドリソースを最適化することで、インフラコストを抑えつつ、新規開発や機能改善への投資余力を確保できます。また、コストの可視化が進めば、業績や成果指標と照らし合わせながらクラウド投資の効果を定量的に把握できるようになり、経営層に対してもクラウド投資の成果を明確に示せるでしょう。

その結果、組織全体の意思決定スピードを高める効果も期待できます。つまり、コスト最適化は支出を減らす取り組みではなく、リソースを価値創出に振り向ける取り組みと捉えるべきです。

継続的な最適化によるクラウド運用の成熟化

AWS環境は日々変化しており、一度最適化した状態を維持し続けることは困難です。サービスの追加や構成変更、利用パターンの変化に応じて、常に最適化の見直しが必要となります。

近年注目されるFinOpsとは、クラウドのコストを「財務」と「技術」の両面から継続的に最適化するための考え方です。FinOpsのフレームワークでも、コスト最適化は継続的なプロセスとして定義されています。クラウド利用の可視化(Inform)→最適化の実行(Optimize)→改善サイクルの定着(Operate)という流れを回し続けることで、クラウド運用の成熟度が高まり、安定したコスト管理体制を築けます。

AWSを活用する企業にとって、コスト最適化はもはや一時的な施策ではなく、持続的な成長を支える経営基盤の一部といえるでしょう。

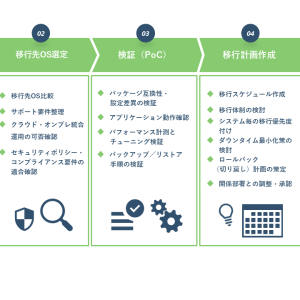

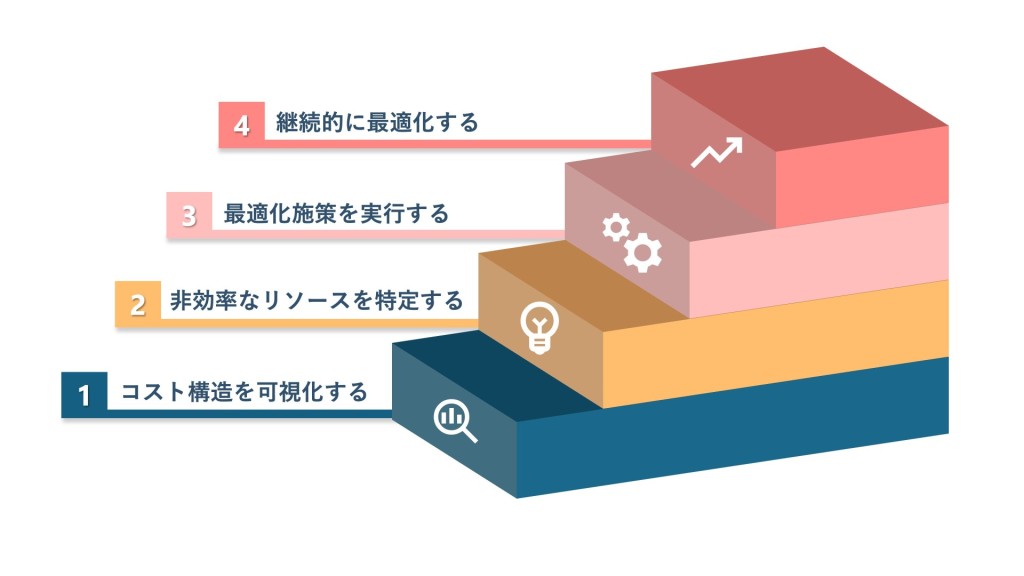

2. AWSコストを最適化するためのプロセス

ここでは、実際にAWS環境のコストを最適化するための具体的な4つのステップを解説します。

STEP1:コスト構造を可視化する

まずは、AWSの支出を正確に把握しましょう。どのサービス・アカウント・環境でコストが発生しているのかを見える化することで、分析や最適化の基礎を築けます。請求データやリソース使用状況を定期的にモニタリングし、予算や異常支出を早期に検知できる体制を整えることが不可欠です。

活用できるAWSサービス

- AWS Cost Explorer:サービス別・アカウント別の支出を可視化。期間ごとの推移や傾向をグラフで把握できる。

- AWS Budgets:あらかじめ設定した予算に基づき、閾値を超えた支出や使用量をアラートで通知。

- AWS Cost and Usage Report(CUR):詳細なコスト・使用量データを出力し、QuickSightなどでのBI分析に活用可能。

STEP2:非効率なリソースを特定する

次に、コストを押し上げている原因を特定します。リソースの過剰割り当て、利用していないインスタンス、不要なデータ保持など、AWS環境の無駄を洗い出しましょう。この分析結果が、最適化施策の方向性を決める基礎となります。

活用できるAWSサービス

- AWS Trusted Advisor:未使用リソースや過剰なプロビジョニングなど、コスト削減の改善点を自動で提案。

- AWS Compute Optimizer:CPU・メモリ利用率から適正なインスタンスタイプやサイズを推奨。

- AWS Config:リソースの設定変更や稼働状況を追跡し、不要なリソースや非推奨構成を特定。

STEP3:最適化施策を実行する

特定した課題に対して、実際に削減施策を実行します。すべてをオンデマンド利用とするのではなく、安定稼働領域と変動領域を切り分け、料金モデルやリソース構成を最適化することが重要です。安定稼働リソースには割引プランを適用し、変動のある環境はスケーリングや自動停止を活用して効率化を図りましょう。

活用できるAWSサービス

- Savings Plans/リザーブドインスタンス(RI):長期稼働リソースのコストを最大72%削減できる割引プラン。

- Auto Scaling:トラフィックや負荷に応じてリソースを自動的に増減させ、過剰なキャパシティを排除。

- AWS Lambda:サーバーレスアーキテクチャにより、必要な処理だけを実行してコストを最小化。

- Amazon S3/EBS:ストレージのライフサイクル管理やスナップショット削除により保管コストを削減。

関連記事:

AWSリザーブドインスタンスとは?種類やメリット、料金体系を解説

AWSのSavings Plans(SP)を徹底解説|RIとの違い・メリット・ユースケースまで紹介

RI/SP購入によるコスト削減の実現には、高度な専門知識とノウハウが求められます。自社に知見のある人材がいない場合は、外部支援を受けることも有効な選択肢です。

STEP4:継続的に最適化する

AWS環境は日々変化するため、最適化は一度きりでは終わりません。コスト・リソース・利用状況を定期的に見直し、改善サイクルを組織的に回すことが求められます。この段階では、FinOpsの考え方を取り入れ、財務・開発・運用が連携して継続的なコスト最適化を行うことが理想です。

活用できるAWSサービス

- AWS Budgets/Cost Anomaly Detection:支出の異常値をリアルタイムに検知することで、早期に対応可能。

- AWS Trusted Advisor:コスト、セキュリティ、パフォーマンスの観点から継続的な最適化チェックを提供。

- AWS Organizations:複数アカウントを一元管理し、統合請求・ポリシー適用・コスト統制を効率化。

3. AWSコスト最適化のための5つの設計原則とベストプラクティス

AWSでは、システムを最も低いコストで運用しながら、ビジネス価値を最大化するための基本方針が示されています。ここでは、その中核をなす5つの設計原則とベストプラクティスを解説します。

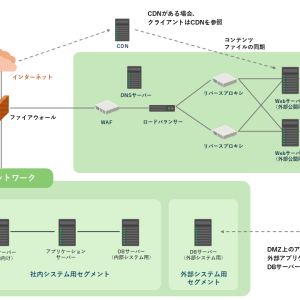

クラウド財務管理の実装

クラウドコストを適切に制御するには、まず「クラウド財務管理(Cloud Financial Management:CFM)」の仕組みを整えることが不可欠です。組織としてコスト意識を共有し、予算策定・使用状況の可視化・改善施策を継続的に実行できる体制を構築する必要があります。

AWSでは、Cost ExplorerやAWS Budgets、Cost and Usage Report(CUR)、QuickSightなどを組み合わせることで、組織全体の支出構造を分析・共有できます。コストの見える化を通じて、経営・技術・財務の三者が同じ指標をもとに判断できる環境づくりが、最適化のための第一歩です。

消費モデルの導入

クラウドでは「使った分だけ支払う」仕組みを基本とし、リソースの稼働状況に応じて柔軟にコストを最適化することが重要です。変動の大きい環境では、オンデマンド課金やAuto Scalingを活用し、需要に応じてリソースを自動的に増減させます。

一方で、長期的に稼働が安定しているシステムでは、リザーブドインスタンス(RI)やSavings Plans(SP)を組み合わせると、継続的な割引効果を得られます。このように、利用パターンに応じて課金モデルを使い分けることが、コスト最適化の鍵です。

全体的な効率の測定

AWSでは、ワークロードが生み出すビジネス価値とコストの関係を定量的に測定することが推奨されています。単に「支出を減らす」だけではなく「どのリソースがどの成果を生んでいるか」を把握し、費用対効果(ROI)を指標化しましょう。

成果は、処理量・売上・ユーザー増加・運用効率向上などのKPIとして定義し、AWSの利用コストデータと照らし合わせて分析します。これにより、改善の優先順位を明確にでき、最も投資効果の高い領域にリソースを集中させることが可能です。定期的なモニタリングを通じて、クラウド投資の価値を最大化する視点が求められます。

高負荷業務への支出削減

サーバー運用やOS管理など、競争優位性に直結しない高負荷業務に過度なリソースを費やすのは非効率です。AWSでは、これらの「非差別化領域」をマネージドサービスに委ねることで、オペレーション負担を大幅に軽減できます。

例えば、EC2の代わりにLambda(サーバーレス)を活用したり、データベースをAmazon RDSやAuroraに置き換えたりすることで、保守コストを削減しつつ開発に集中できます。自社が価値を生む領域に投資をシフトすることこそが、コスト最適化の本質といえるでしょう。

費用の分析および属性化

支出の見える化だけではなく、誰がどの費用を使っているかを明確にする「コストの帰属管理(Attribution)」も重要です。AWSでは、タグ管理やAWS Organizationsを用いて、ワークロードや部門単位でコストを分類・追跡できます。

関連記事:AWSのコスト配分タグとは?メリットや有効化する方法、注意点を解説

これにより、各チームやプロダクトオーナーが自らのリソース利用に責任を持ち、継続的な改善を促す文化を醸成することが可能です。費用対効果の高い運用判断を行うには、データに基づく透明性のあるコスト管理体制の確立が欠かせません。

まとめ

AWSコスト最適化は、一度きりの削減施策ではなく、現状把握・分析・改善・継続運用を繰り返すプロセスです。設計原則に基づき、クラウド財務管理を整え、利用状況を正確に把握することで、リソースの無駄を抑えながら価値ある投資へと転換できます。

しかし、最適化を継続するには専門的な知識と運用体制が欠かせません。ハートビーツの「AWS請求代行サービス」では、AWS利用料の割引や円建て請求、請求管理の一本化により、運用負荷を軽減することが可能です。

さらに「アシストプラス for AWS」を組み合わせることで、RI/SPの購入代行、最適化提案、定例会による改善支援までを包括的にサポートします。

一例として、ハートビーツではインスタンスタイプの世代変更や、CPU利用率の低いインスタンスのファミリー変更を実施し、RI/SPの購入によってランニングコストを大幅に削減した支援事例があります。

自社で最適化を進めるには専門知識と運用ノウハウが求められるため、AWS請求代行サービスやアシストプラス for AWSのような専門支援の活用により、分析から施策実行までを効率的に進めることが可能です。AWSのコスト削減と運用効率化を同時に進めたい企業様は、ぜひハートビーツへご相談ください。