安定稼働と業務効率化を両立するためにMSPを活用しよう

MSP(マネージドサービスプロバイダ)とは、企業のシステム運用を支援する外部の専門事業者です。近年、多くの企業の情報システム部門では、少人数体制でインフラ運用を担っています。そのため、障害対応や夜間対応に追われて疲弊し、本来注力すべき業務に時間を割けない状況が深刻化しています。

こうした課題を解決する手段として注目されているのが、MSPの利用です。外部パートナーに委託することで運用負荷を軽減し、限られた人員でも安定したサービス提供を実現できます。本記事では、MSPの概要やサービス内容、導入メリット、選定ポイントを解説します。

目次

1. MSP(マネージドサービスプロバイダ)とは?

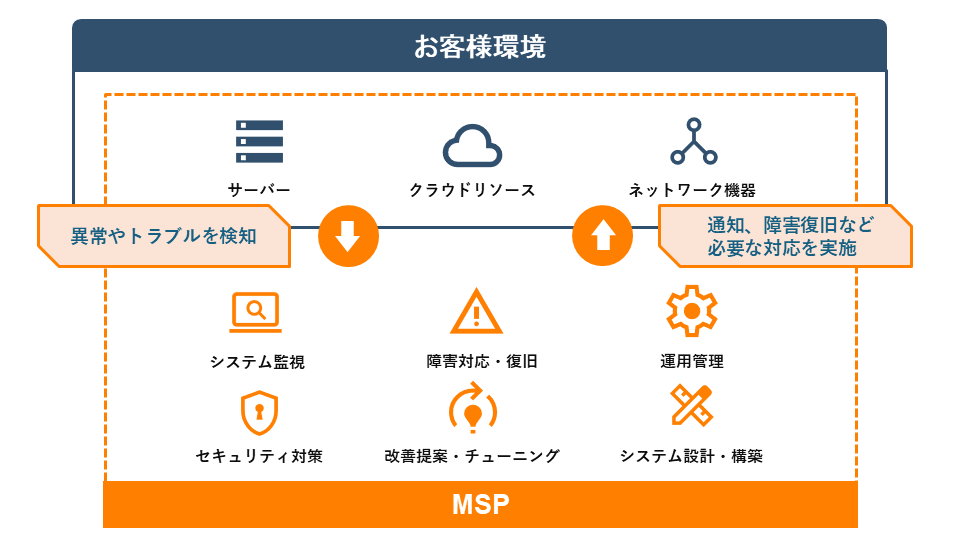

MSP(マネージドサービスプロバイダ)とは、企業が自社で担ってきたサーバーやネットワーク、クラウド基盤などの監視・運用・障害対応を代行し、安定稼働を支える外部の専門事業者です。従来、情報システム部門は社内で運用を完結させていましたが、IT環境の複雑化や人材不足を背景に、外部パートナーの活用が広がってきています。

近年では、セキュリティ監視やクラウド最適化まで含めた包括的な支援を行うMSPも存在します。MSPは単なるアウトソーシングではなく、企業の安定稼働と成長を長期的に支える存在として位置づけられているのです。

MSPが注目される背景

MSPが注目される背景には、企業を取り巻く環境変化があります。クラウドやSaaSの普及により、システムはオンプレミスとクラウドを組み合わせた複雑な構成が一般化しました。その結果、監視対象が増加し、障害対応の難易度も高まっています。さらに、多くのシステムで24時間365日の稼働が求められるようになり、夜間や休日を含む即応体制も不可欠となりました。

一方で、多くの中堅企業では情報システム部門が少人数体制であり、障害対応や問い合わせに追われるなかで、開発や改善といった本来注力すべき業務に時間を割けない状況が常態化しています。

こうした課題を解決する選択肢として、外部の専門家であるMSPが注目されています。監視や障害対応を委ねることで、システムを安定的に稼働させながら、担当者は負荷を軽減し、戦略的業務に集中できるでしょう。

さらにMSPは、複数の顧客環境から得た知見をもとに改善提案を行うため、単なる業務代行にとどまらず、企業全体の運用品質向上にも貢献します。

2. MSPのサービス内容

ここでは、MSPが具体的にどのようなサービスを提供するのかを解説します。

システム監視

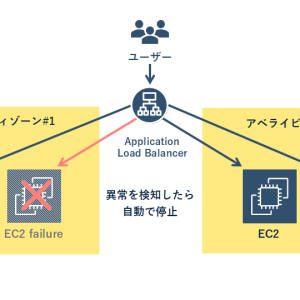

オンプレミスのサーバーやネットワーク機器、クラウドリソースをモニタリングし、稼働状況やリソース使用率を継続的に確認します。多くのMSPは、24時間365日の監視体制を提供しています。

監視は専用のツールを用いることが一般的です。また、有人監視を組み合わせて提供するサービスもあります。CPUやメモリ、ディスク容量、ネットワークトラフィックなどの数値を収集し、しきい値を超えた際には即座にアラートを発報する仕組みを整えてます。

監視範囲は物理機器やOSに限らず、データベースやアプリケーション、コンテナ環境まで広がっており、契約内容に応じて柔軟に選択できる形が一般的です。

障害対応・復旧支援

監視によって異常が検知された場合、MSPは一次切り分けを行い、必要に応じて復旧作業を実施します。定型的な作業にとどまらず、複雑な障害にも柔軟に対応する体制を提供するMSPもあります。

サービスによっては、復旧後に詳細なレポートを提供したり、再発防止策の検討まで含めて対応したりすることもあります。メールやチャットツール、電話で通知・連絡が行われ、多くの場合対応結果は記録として残されます。

運用管理

システムログの収集や分析、バックアップの取得、アカウント・権限管理、OSやミドルウェアへのパッチ適用など日常的な作業を代行します。MSPは標準化された手順に基づいてこれらの作業を実行し、定期的に結果を報告する形を取ることが一般的です。

特にクラウド環境ではサービス追加や設定変更が頻繁に発生するため、統一ルールのもとで継続的に管理されることにより、運用の一貫性が保たれます。

セキュリティ対策

ファイアウォールやIDS/IPSの運用、脆弱性診断、アクセス権限管理などを継続的に実施します。高度化するサイバー攻撃に対応するには専門知識が不可欠であり、社内のみで対応するには限界があるでしょう。MSPを活用することで、安定したセキュリティ水準を確保可能です。

加えて、セキュリティインシデント発生時の初動対応や、監査対応・コンプライアンス準拠に必要なログ整備など、社内に負担がかかりやすい領域も支援範囲に含まれる場合があります。監査やコンプライアンス準拠に必要な証跡を整備し、必要な資料提出を代行するサービス形態も多く存在します。

改善提案・チューニング

監視や運用を通じて得た知見をもとに、性能改善や構成の最適化、コスト削減につながる提案を行います。例えば、リソースの使用傾向をもとにクラウド課金を最適化する、ピーク時の負荷分散によりコストと性能のバランスを取る、といった提案です。複数の顧客環境で得られたナレッジを横展開できる点も、MSPならではの特徴といえます。

システム設計・構築支援

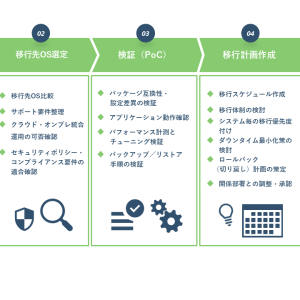

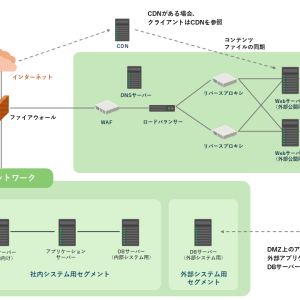

MSPのコア業務は運用・監視ですが、導入前段階においてシステム設計や構築を支援するケースもあります。例えば、クラウド移行やハイブリッド構成、OSS活用などの幅広い選択肢を提示し、最適化された基盤を整えることをサポートします。

クラウドサービスは選択肢が多く進化も速いため、どのサービスを選定すべきか判断が難しい場面も多いでしょう。MSPは最新の情報を踏まえて複数の候補を提示し、契約後の運用負荷も見据えた構成を提案します。

3. MSPを利用するメリット

MSPを利用することで得られる具体的なメリットを解説します。

運用負荷の軽減

少人数でインフラを運用している企業にとって、日々の監視やバックアップ、障害対応は大きな負担となります。特に障害時には、復旧作業に加え、根本原因の特定や再発防止策の検討まで必要となり、担当者の工数を大きく圧迫しかねません。

MSPを導入することで、こうした定常作業や緊急対応を専門家に委ねられます。そのため、担当者は本来取り組むべき企画や改善業務に時間を割けるようになるでしょう。例えば、夜間の障害監視を外部に任せれば、情報システム部門の担当者が常時待機する必要はなくなり、働き方の改善にも直結します。

障害対応のスピードと品質の向上

障害発生時の初動が遅れると、サービス停止の長期化や顧客への影響拡大につながりかねません。多くのMSPでは、24時間365日体制でアラートを受け付け、事前に決められた手順に沿って即時対応を行います。MSPによっては専門のエンジニアが原因を切り分け、必要に応じて復旧まで実施することで、対応の品質とスピードを安定させます。

結果として、システム停止時間の短縮やユーザー体験の向上につながるでしょう。

専門知識・ナレッジの活用

クラウドやセキュリティなど、IT環境は日々進化しており、社内要員だけで最新の知識を網羅するのは難しいのが実情です。MSPを活用すれば、多数の顧客環境で得られた知見やベストプラクティスを自社にも適用できます。

例えば、新しいクラウドサービスの設定方法や、セキュリティパッチ適用に関するノウハウなど、個社では蓄積しにくい情報を活用できる点が大きなメリットです。

コストとリスクの最適化

自社でフルタイムの監視要員を確保したり、専門スキルを持つエンジニアを常時配置したりするのはコストがかかります。MSPを利用すれば、必要な範囲を契約に応じてカバーでき、人件費や教育コストを抑制することが可能です。

また、障害の長期化やセキュリティインシデントによる事業停止といったリスクも低減できます。MSPのサービスは定額制で提供されるプランが多く、予算計画を立てやすい点もメリットです。

4. MSPを選定する際のポイントと注意点

MSPは各事業者によって提供範囲や体制に違いがあるため、自社に合ったパートナーを見極めることが重要です。ここでは、MSPの選定時に注意すべき点を整理します。

サービス範囲と責任分担を確認する

まず、どの範囲をサービス対象としているかを明確にする必要があります。監視や障害対応において、定型タスクのみを対象とするのか、一定の判断や調査まで含むのかは事業者によって異なるため、注意が必要です。

また「サーバーのみ監視」「クラウドはAWSのみ対応」といった条件があると、自社のシステム全体をカバーできない可能性があります。障害対応の回数制限や追加費用の有無も含めて確認しましょう。

さらに、委託にあたっては、監視設計や運用手順書をどちらが用意するかによって、運用体制の立ち上げに必要な工数やリソースが大きく変わります。MSPが主導して対応してくれるのか、自社が主体となるのかを明確にしておくことが大切です。

こうした役割分担を事前に明確にしておけば、障害発生時にも「どの段階までMSPが対応し、どこから自社が関与するのか」を判断しやすくなり、トラブル時の混乱を防げます。

セキュリティリスクへの対応力を見極める

次のような、セキュリティリスクへの対応方法や実績を確認することも重要です。

- ファイアウォールやIDS/IPSなどの防御機能の運用体制

- 脆弱性診断の実施頻度・報告方法

- アクセス管理のルール整備

さらに、インシデント発生時にどのような初動を取るのか、対応フローが明確に整備されているかも判断基準となります。契約前にこれらの点を確認し、自社の求めるセキュリティレベルに合致するかどうかを見極めることが重要です。

費用体系と変動要因を把握する

料金体系は、定額制か従量制か、あるいは基本料金にオプションを加える方式かなど、事業者によって異なります。表面上の金額だけで比較するのではなく、監視項目や対応回数が増えた際の追加費用、夜間や休日対応にかかるコストなど、変動要因を含めて把握することが大切です。

契約後に想定外のコストが発生しないよう、見積もり段階で運用拡張を想定したシミュレーションを行うと安心です。

将来的な拡張性・柔軟性を検討する

自社のシステム環境は、事業成長やサービス拡大に伴って変化します。クラウドサービスの追加導入や拠点の拡大といった変化に柔軟に対応できるかは、長期的なパートナーシップを築くうえで欠かせない要素です。

将来的に監視対象や運用内容を拡張する可能性がある場合は、監視項目の追加や設定変更などにどの程度柔軟に対応できるかも確認しておきましょう。

実績・サポート体制を確認する

MSPを選定する際は、これまでの導入実績や対応事例を確認することも重要です。自社と同規模・同業種での運用経験があれば、課題理解や解決の精度が高まります。

また、日常的な問い合わせ対応や障害時のエスカレーション体制など、サポート窓口の品質や対応スピードもサービス利用の安心感に直結します。万が一の障害発生時には、一次受付がどこになるのかも確認しておきましょう。オペレーターや外部委託が一次受付を担う場合、復旧対応の開始まで時間がかかる可能性があります。さらに、技術的な理解にギャップがあると、窓口担当者とのコミュニケーションコストが増え、対応の遅延につながりかねません。

契約後に「想定していた支援が受けられない」といった齟齬を防ぐためにも、事前にサポート体制の詳細を確認しておくことが大切です。

まとめ

少人数体制でインフラを運用する企業にとって、監視や障害対応を社内で抱え続けることには限界があります。外部の専門家であるMSPを活用すれば、日々の運用負荷を軽減し、安定稼働と業務効率化を両立することが可能です。

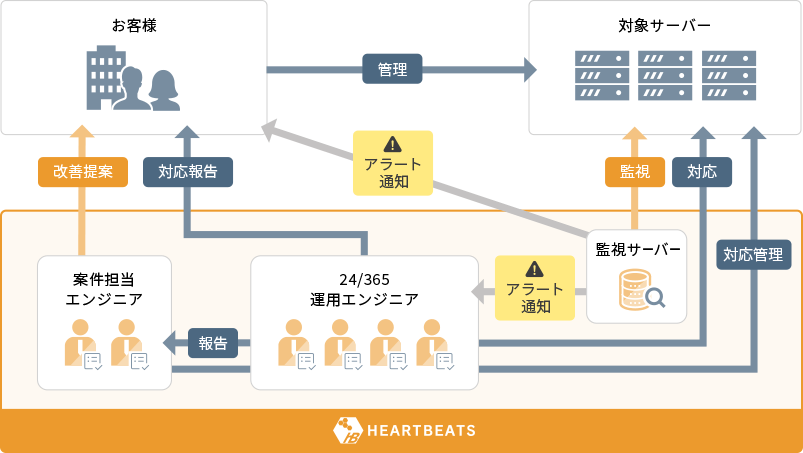

ハートビーツのフルマネージドサービスは、24時間365日体制での有人監視を行い、一次対応から復旧支援、システムの改善提案までを包括的に提供する点が特長です。監視サーバーで検知した異常は運用エンジニアに通知され、迅速な初動対応とエスカレーションを経て、お客様へ対応報告・改善提案が行われる仕組みが確立されています。

また、監視設計や運用手順書の作成といった体制立ち上げの初期フェーズから支援が可能です。社内リソースやノウハウが不足している場合でも、ハートビーツが標準化された手順書の整備や運用設計をサポートすることで、スムーズな委託体制の構築を実現できます。

ハートビーツは150社以上との取引、300システム以上の運用、8,000台以上のサーバー対応といった豊富な実績を有しており、さまざまな業種・規模のシステムに対応してきた経験が強みです。安定したシステム運用と担当者の負担軽減を同時に実現したい方は、ぜひハートビーツのフルマネージドサービスをご検討ください。