〜主要サービス比較と移行ノウハウで学ぶ、AWSデータベース活用の実践的アプローチ〜

クラウド活用が進むなか、AWSのデータベースサービスは業務システムやEC、SaaS、ゲーム、金融など幅広い分野で利用されています。しかし「どのサービスを選ぶべきか」「コストをどう最適化するか」「AWSへの移行時に注意すべき点は何か」といった課題を抱える担当者は少なくありません。本記事では、AWSが提供する主要データベースの特徴とユースケースを整理し、料金体系やコスト削減のポイント、具体的な移行方法、運用上の注意点を詳しく解説します。

目次

1. AWSの主要なデータベースサービス

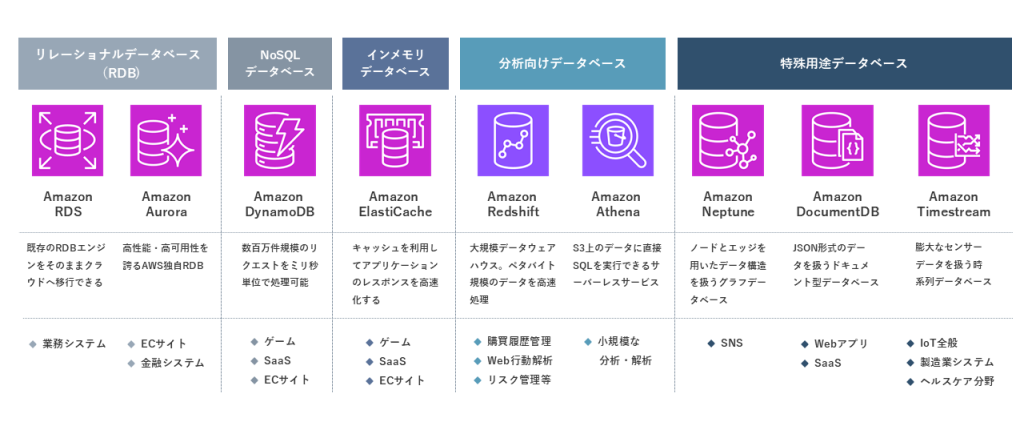

AWSは用途に応じて複数のデータベースサービスを提供しています。ここでは、代表的なサービスをカテゴリごとに整理し、それぞれの特徴を解説します。

リレーショナルデータベース

業務システムや基幹システムで最も多く利用されるデータベースで、Amazon RDSとAmazon Auroraが代表的です。

Amazon RDS

MySQL、PostgreSQL、MariaDB、Oracle、SQL Serverをサポートするマネージド型サービスです。バックアップ、パッチ適用、スケーリングなどの運用作業を自動化し、作業負荷を大幅に軽減します。既存のデータベースエンジンをそのままクラウドへ移行できるため、クラウド導入の第一歩として多く選ばれています。

Amazon Aurora

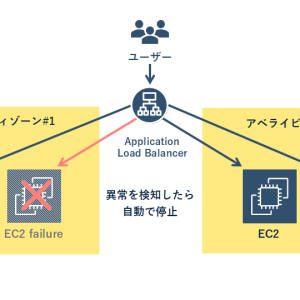

AWS独自のリレーショナルデータベースで、MySQLおよびPostgreSQL互換を持ちながら高性能と高可用性を備えています。データを3つのアベイラビリティゾーン(AZ)に分散して6つのコピーを保存することで、高い耐障害性を確保します。

NoSQLデータベース

Amazon DynamoDBはフルマネージドのNoSQLデータベースで、数百万件規模のリクエストをミリ秒単位で処理可能です。需要に応じて自動スケーリングされるため、アクセスが急増するゲームやSaaS、ECサイトのカート処理に適しています。

インメモリデータベース

Amazon ElastiCacheは、代表的なインメモリデータベースであるRedisとMemcachedをマネージド型で提供し、キャッシュを利用してアプリケーションのレスポンスを高速化します。ECサイトの商品検索や金融取引のレイテンシ削減など、リアルタイム性が求められるシステムで利用されています。

分析向けデータベース

データ分析やBI用途においては、Amazon RedshiftとAmazon Athenaが代表的なサービスとして提供されています。

Amazon Redshift

大規模データウェアハウスで、ペタバイト規模のデータの高速処理が可能です。購買履歴分析や金融リスク管理、Web行動解析に有効です。

Amazon Athena

S3上のデータに直接SQLを実行できるサーバーレスサービスです。前処理不要で即座に分析でき、アドホック分析や小規模導入に適しています。

特殊用途データベース

AWSはリレーショナルやNoSQLだけではなく、特定分野に特化したデータベースも提供しています。以下に代表的なサービスを紹介します。

Amazon Neptune

グラフデータベースであり、ノードとエッジを用いたデータ構造を扱います。SNSにおけるユーザー同士の関係性やレコメンデーションエンジンの基盤として利用され、複雑な関連性を効率的に処理できる点が特徴です。

Amazon DocumentDB

MongoDB互換のドキュメント型データベースです。JSON形式のデータを柔軟に格納・検索できるため、WebアプリケーションやSaaSなど、スキーマレスで高速な開発サイクルを求める環境に適しています。

Amazon Timestream

時系列データベースであり、IoTデバイスやセンサーから送信される膨大なログデータを効率的に処理するために設計されています。データの収集から保存、分析までを一貫して実行できるため、製造業における稼働状況監視やヘルスケア分野でのセンサー活用などに広く利用されています。

2. AWSにおけるデータベース活用のユースケース

AWSのデータベースサービスは、業種やシステム要件に応じて多様な活用が可能です。代表的なユースケースを解説します。

業務システム・ECサイトのトランザクション処理

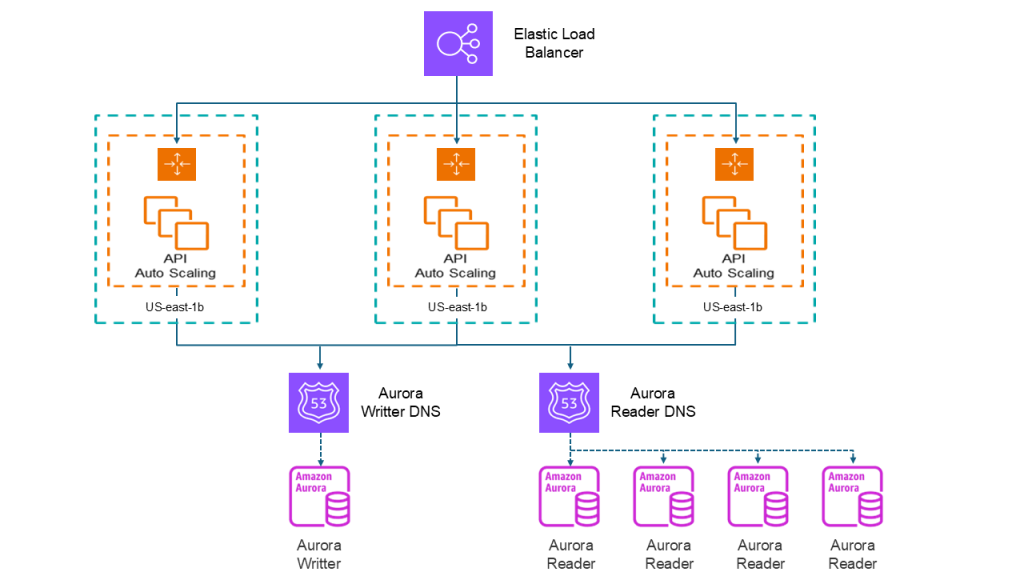

業務アプリケーションやECサイトでは、大量の注文や顧客データを正確かつ高速に処理する必要があります。Amazon RDSやAuroraを利用すれば、既存のリレーショナルデータベースの資産を生かしつつ、可用性や拡張性を高めることが可能です。例えばEC業界では、Auroraによるオートスケーリングを活用して、繁忙期のアクセス増にも対応できる仕組みを整えています。

リアルタイム処理とユーザー体験向上

SaaSやゲーム業界では、ユーザー体験の質がサービス継続に直結します。DynamoDBは、大規模アクセスを低レイテンシで処理できるため、ランキング集計やセッション管理に最適です。加えてElastiCacheを組み合わせれば、ミリ秒単位のレスポンスが要求されるチャット機能や対戦ゲームにおいて遅延を最小化できます。ユーザーは常に快適な操作感を得られ、サービスの利用継続につながります。

IoTやアプリからの大規模データ収集・蓄積

製造業やヘルスケア分野では、IoTデバイスやセンサーから膨大なデータが継続的に送信されます。Timestreamを用いることで、増え続ける時系列データをコスト効率良く保存・分析可能です。例えば、工場の稼働状況監視や医療機器の稼働ログ収集に活用され、異常検知や予防保全に貢献しています。こうした用途は、従来オンプレでは専用基盤が必要でしたが、AWSを使えば短期間かつ低コストで実現できます。

データ分析・BIによる意思決定支援

Webメディアや教育分野では、ユーザー行動データや学習履歴を分析し、サービス改善に役立てる取り組みが進んでいます。Redshiftを利用すれば膨大なアクセスログを高速に処理でき、BIツールと組み合わせて視覚的に分析可能です。Athenaを使えばS3上に保存したログやCSVデータを直接検索し、データ整形を待たず即座に分析を開始できます。記事の閲覧傾向を把握して戦略を見直したり、学習プラットフォームで受講者の学習進度を可視化したりと、迅速な意思決定が実現します。

3. AWSデータベースの料金とコスト最適化

AWSのデータベースサービスは従量課金モデルを基本としており、スモールスタートしやすい点が大きな魅力です。しかし、適切に最適化を行わなければ、想定以上の費用を抱えるリスクもあります。ここでは、コスト最適化の一般的なアプローチを整理します。

課金体系の理解と適切なリソース選定

AWSのデータベースはインスタンスのスペック(vCPUやメモリ)、ストレージ容量、I/Oリクエスト数、バックアップ保存期間などに応じて課金されます。必要以上に高性能なインスタンスを選択すれば、使い切れないリソースに対して費用を支払うことになります。逆に過小な設定では、性能不足を招きかねません。リソース選定時には、将来的な拡張性と現状の負荷を見極めることが重要です。

長期利用割引の活用

AWSにおけるデータベースのコスト最適化は、基本的にリザーブドインスタンス(RI)の利用が有効です。RDSやAurora、Redshift、DynamoDBといった主要なDBサービスに適用でき、1年または3年単位で利用をコミットすることで、大幅な割引を受けられます。

また、AWSにはSavings Plansという料金体系もあり、EC2やLambda、Fargateなどのコンピュート系サービスに限り、大幅なコスト削減が可能です。データベースサービスには適用されませんが、システム全体のインフラコストを圧縮するには有効であり、RIとの併用でトータルの費用対効果を最大化できます。

サーバーレスと自動スケーリングの利用

Aurora ServerlessやDynamoDBのオンデマンドキャパシティーモードのように、必要なときだけリソースを利用するサーバーレスモデルを採用すれば、アイドル時のコストを削減できます。RedshiftではConcurrency ScalingやElastic Resizeなどの機能により、ピーク時に追加リソースを確保し、通常時には効率的に縮小することが可能です。なお、ElastiCacheには自動スケーリング機能がなく、手動による調整が必要となります。

監視と分析による継続的な改善

AWSでは、CloudWatchやCost Explorerを通じて利用状況を可視化できます。CPU使用率が低いインスタンスや、使われていないストレージ容量を洗い出し、リソースを見直すことがコスト削減に直結します。さらに、タグを活用して部署ごとの利用状況を分析すれば、コスト配分の透明性を高めることが可能です。

外部支援サービスの活用

コスト最適化は継続的なモニタリングと判断が欠かせません。社内に十分なノウハウがない場合、外部パートナーを利用するのも有効です。専門家による分析を通じて、最適なRI/Savings Plansの組み合わせや、リソース運用の改善提案を受けられます。

– ページリンク:AWS 請求代行サービス

4. AWSへのデータベース移行方法と注意点

オンプレミスで長年運用してきたデータベースをAWSに移行する際は、事前に押さえておくべき点が多くあります。ここでは代表的な移行方法と注意点を解説します。

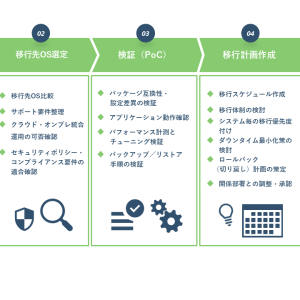

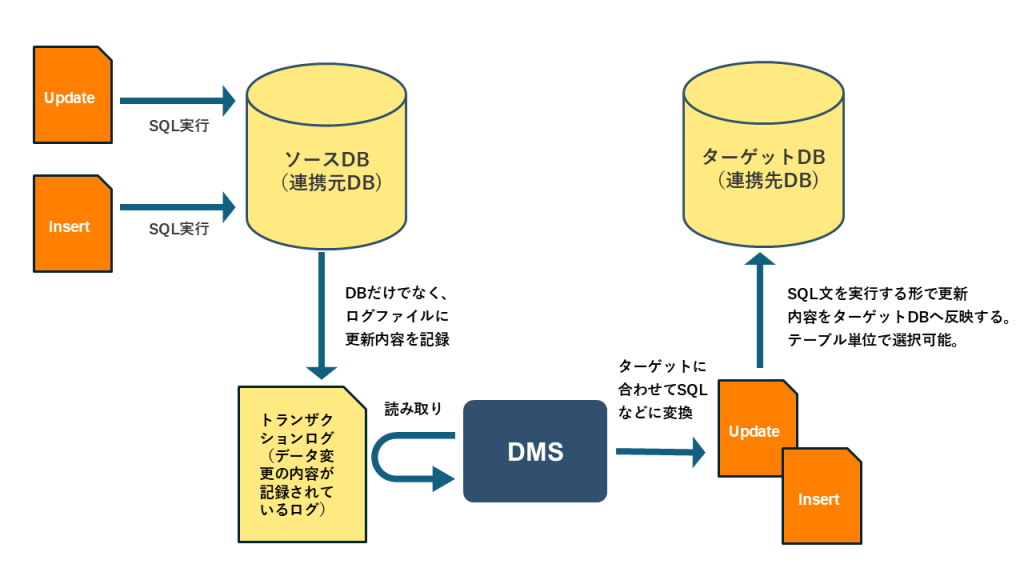

移行方式の選択肢

AWSではデータベース移行を支援するためにAWS Database Migration Service(DMS)が提供されています。DMSはソースDBのトランザクションログを読み取り、変換処理を行ったうえでターゲットDBに反映する仕組みを持ちます。いわば、ソースとターゲットの間に入ってデータを変換・転送する「中継役」です。さらにDMSは、同種移行だけではなく異種移行にも利用できます。

同種移行

同種移行とは、Oracle→Oracle、MySQL→Amazon RDS for MySQLのように、同じエンジン間で移行するケースです。互換性が高く、移行コストも比較的低いことが特徴です。

異種移行

異種移行とは、Oracle→Aurora PostgreSQLのように、データベースエンジンが異なる場合の移行です。AWS Schema Conversion Tool(SCT)を併用し、スキーマやSQLコードを変換する必要があります。

ダウンタイムを最小化する工夫

DMSを利用すれば、ソースDBとターゲットDBを並行稼働させて継続的にデータ同期を行い、最終切り替え時のみ短時間の停止に抑えることが可能です。また、移行対象をテーブル単位やスキーマ単位で分割する「段階移行」を計画することでリスクを軽減できます。例えば、利用頻度の低いアーカイブデータを事前に移行しておけば、カットオーバー時のデータ量を減らせるため、停止時間を短縮できます。

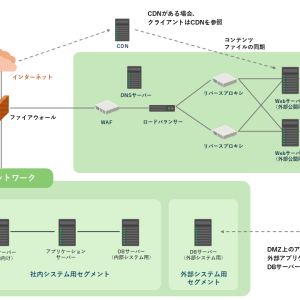

セキュリティと権限管理

移行時にはデータがネットワークを経由してAWSに送られるため、暗号化やVPN、専用線(AWS Direct Connect)の利用を検討しましょう。また、IAM(Identity and Access Management)を用いて移行作業アカウントの権限を最小化し、不要なアクセスを防ぐことが重要です。

移行後のパフォーマンス検証とチューニング

移行が完了したあと、即座に本番稼働へ切り替えるのは危険です。AWS上での実際のクエリ性能やI/O特性を検証し、必要に応じてインスタンスサイズやストレージ設定を見直すことが欠かせません。AuroraやRDSではリードレプリカを活用して負荷分散を行い、DynamoDBではパーティションキー設計を調整するなど、サービス特性に応じたチューニングが必要です。

5. まとめ

本記事では、AWSが提供する主要なデータベースサービスの特徴やユースケース、コスト最適化の方法、移行手順と注意点について解説しました。AWSのデータベースには多彩な選択肢があり、幅広い分野で活用できます。導入にあたってはリソース選定、コスト削減、効率的な移行計画が不可欠です。

ハートビーツでは、AWSやクラウドに最適化した設計・構築やMSPサービスを提供しています。さらに、利用状況に応じて最適な割引プランの選定やコスト分析を代行するAWS請求代行サービスもご利用いただけます。ぜひお気軽にご相談ください。