複雑な料金体系を理解し、コスト削減と運用効率化を実現しよう

クラウドの普及が進み、AWSを利用する企業が増加している一方で、想定以上のコストに悩むケースも少なくありません。

AWSは、従量課金モデルと豊富なサービス群を備え、柔軟性や拡張性に優れている点がメリットです。その反面、料金体系の複雑さや利用状況の変動により、コスト管理が難しいという課題も生じています。

企業がAWSを効果的に活用するためには、料金の仕組みや削減手段を正しく理解し、無駄な支出を防ぐ体制を整えることが重要です。

本記事では、AWSコストの基本構造から見積もり・支払い方法、最適化の具体策、実務で直面しやすい課題までを整理します。効果的なコスト管理を実現するためのポイントも解説しますので、参考にしてください。

目次

1. AWSコストの仕組み

まず、AWSの料金体系の基本を整理し、なぜコストが変動するのかを解説します。

従量課金制

AWSは、利用した時間やリソースに応じて料金が発生する従量課金制を採用しており、オンプレミスのように大規模な初期投資は必要ありません。例えば、EC2(仮想サーバー)では、インスタンスタイプや利用時間に応じて課金されます。

必要なときだけリソースを確保できる柔軟性は大きな利点です。しかし、インスタンスの停止忘れや利用状況の変動によって、予期せぬコストが発生する原因にもなります。

サービスごとの課金体系と為替変動リスク

AWSは300を超えるサービスを提供しており、それぞれに独自の課金体系が設定されています。コンピューティング、データベース、ネットワーク、セキュリティなどの分野ごとに料金構造が異なるため、単に「AWSの利用料」として一括で捉えることは困難です。

例えば、RDS(データベースサービス)では、インスタンスの種類やストレージ容量に加え、バックアップの保持期間やI/Oリクエスト数なども料金に影響します。こうした多層的な料金体系は柔軟性を高める反面、利用状況を正確に把握していなければ、思わぬコスト増につながります。

なお、AWSの料金は米ドル建てで算出されるため、為替レートの変動によっても日本円での支払額が変動します。円安が進行した場合、利用状況が同じでもコストが上昇する可能性がある点に注意が必要です。

データ転送料・ストレージ利用料

利用するリソースだけではなく、データ転送やストレージ利用にも料金が発生します。この部分は利用者が見落としやすく、予期せぬコスト増の原因となりやすい要素です。

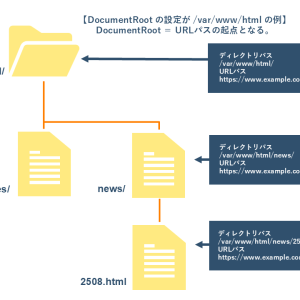

特にデータ転送では、同一リージョン内か、異なるリージョン間か、あるいはインターネットへの送信かによって料金が異なります。大量のデータを外部に転送すれば、それだけでコストが急増する可能性があるため注意が必要です。

ストレージについても、S3のストレージクラスごとに料金が設定されており、保存容量だけではなくアクセス頻度や取得リクエスト数も影響します。適切な設計と運用を行わなければ、当初の見積もりを超える支出につながりかねません。

無料利用枠

AWSは新規利用者向けに無料利用枠も用意しています。アカウント作成者には、最大200ドル相当のクレジットが付与され、6か月間にわたり主要サービスを試用できる仕組みです。

また、S3やLambda、DynamoDBなど一部のサービスには「常時無料(Always Free)」の利用枠があり、毎月の上限内であれば追加費用なしで利用可能です。ただし、上限を超えたり、対象外のサービスを利用したりすれば、通常の課金が発生します。

関連情報:無料クラウドコンピューティングサービス – AWS 無料利用枠

2. AWSコストの見積もり・確認・決済方法

AWSを効果的に利用するためには、事前のコスト試算、利用中の支出確認、実際の決済方法を理解しておく必要があります。これらを把握することで、予算管理にも役立ち、想定外の請求を防げます。

AWS Pricing Calculatorによる見積もり

AWSコストの見積もりに活用できるのが「AWS Pricing Calculator」です。利用予定のサービスを選択し、インスタンスタイプや利用時間、ストレージ容量、データ転送量などの条件を入力することで、月額・年額ベースの見積もりを作成できます。

複数のパターンを比較することも可能なため、システム構成の検討段階から予算計画を立てやすくなるでしょう。見積もり結果は保存や共有ができ、経営層や関係部署への説明資料としても有効です。

関連情報:AWS 料金見積りツール

また、構築予定のシステム構成や最適なインスタンスタイプのイメージがつかない場合は、AWS認定パートナーに相談するのも有効です。要件を伝えることで、過去の支援実績をもとに最適な構成やコストプランを提案してもらえるため、初期検討段階での検証工数を削減できます。

AWS Cost Explorerでの使用状況の確認

AWSの利用開始後に、現在の利用状況を可視化するために役立つのが「AWS Cost Explorer」です。サービス別やアカウント別、リージョン別といった多様な切り口でコストを分析できます。

さらに、時間軸での推移も確認できるため「どのサービスがコスト増の要因となっているのか」を把握しやすいことも特長です。AWS Budgetsのアラート機能と併用すれば、急激なコスト増に早期に気づき、対応策を講じられます。

クレジットカード決済・米ドル建てでの請求

AWSの料金は、初期状態では米ドル建てで請求されるため、日本円で支払うには支払い通貨の設定変更が必要です。支払い方法はクレジットカード決済が基本で、利用開始時に登録する必要があります。

請求額が大きいとクレジットカードの与信枠を超えてしまうケースもあることから、一定条件を満たす場合には請求書払いに変更できます。ただし、送金にかかる手数料の負担が必要です。

日本円での請求書払いを希望する場合は、代理店(AWSの公認パートナー)が提供するAWS請求代行サービスを利用するのが一般的です。

3. AWSコストを最適化するためのポイント

AWSコストを抑えるためには、仕組みを理解するだけではなく、具体的な運用上の工夫が欠かせません。ここでは、代表的な最適化の方法を解説します。

コスト配分タグによる可視化

AWSではリソースにタグを付与し、部門やプロジェクトごとに費用を分類できます。これにより、どの部署やシステムがどの程度クラウドリソースを利用しているかを把握でき、利用状況に応じた予算配分や調整が行いやすくなります。

タグ設計を計画的に行うことで、コストの透明性が高まり、運用上の管理や最適化の判断をスムーズに進められるでしょう。

監視・アラートツールによる管理

AWS BudgetsやAmazon CloudWatchなどの監視ツールを活用すれば、事前に設定した予算のしきい値を超えた際にアラートを受け取れます。これにより、想定外のリソース利用や誤設定による無駄を早期に発見することが可能です。

リザーブドインスタンス・Savings Plans(SP)の活用

長期的に利用が見込まれるワークロードに対しては、リザーブドインスタンス(RI)やSavings Plans(SP)を活用することで割引を受けられます。これらは、あらかじめ一定期間の利用を前提として契約することで、最大で数十パーセントのコスト削減が可能となる仕組みです。

ただし、利用量を過大に見積もると未使用分が無駄になるため、過去の利用データを踏まえた慎重な計画が求められます。適切なバランスを取ることで、安定したコスト削減を実現可能です。

・関連記事:AWSリザーブドインスタンスとは?種類やメリット、料金体系を解説

・関連記事:AWSのSavings Plans(SP)を徹底解説|RIとの違い・メリット・ユースケースまで紹介

スポットインスタンスの活用

スポットインスタンスとは、AWSが一時的に余っている計算リソースを、通常よりも大幅に割引された価格で提供する仕組みです。リソースが必要になればAWS側で停止される可能性があるため、処理が中断しても支障の少ない用途に向いています。

具体的には、バッチ処理やテスト環境、機械学習モデルの学習などに活用することで、低コストで大量の計算リソースを確保できます。

請求代行サービスの活用

AWS請求代行サービスの利用も有効な手段です。AWSの請求を代理店経由に切り替えることで、ボリュームディスカウントなどにより割引価格で利用できる可能性があります。

多くの場合、AWS本体の機能やサポート内容に制約はほとんどなく、大きなデメリットなしにコストを削減できます。ただし、AWSサポート契約の費用負担や、rootアカウント管理権限、AWS Organizationsの利用可否など、契約条件は事前に確認しておく必要があります。

Auto Scalingの活用

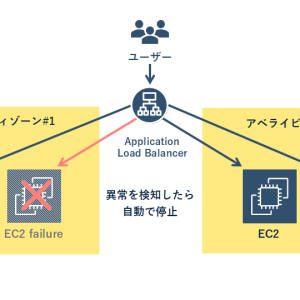

Auto Scalingとは、需要に応じてインスタンス数を自動的に増減させる仕組みです。アクセスが集中する際にはリソースを自動的に追加し、利用が減れば縮小するため、性能を維持しながら無駄なコストを抑えられます。

Amazon CloudWatchのメトリクスと連携させれば、CPU使用率やリクエスト数などに応じて柔軟にスケールを制御でき、ピーク時の安定性と非ピーク時のコスト削減を両立可能です。

インスタンスタイプの見直し・ファミリー変更

AWSでは、インスタンスタイプの世代やファミリーによって性能と料金が大きく異なります。最新世代のインスタンスは、旧世代と比較して同等またはそれ以上の性能をより低コストで提供しているケースが多いため、定期的な見直しが効果的です。

また、CPU利用率が常に低いインスタンスを運用している場合は、より小さいサイズや別ファミリーへの変更を検討することで、コストを抑えられます。リソース使用状況をモニタリングし、実際の負荷に見合った構成へ最適化することが重要です。

不要なリソースの停止・削除

最も基本的でありながら見落とされがちなのが、利用していないリソースの整理です。開発環境のインスタンスを停止し忘れたり、使わなくなったEBSボリュームやスナップショットを放置したりすれば、無駄な費用が発生します。定期的に棚卸しを実施し、不要なリソースを停止・削除する運用ルールを徹底することで、余計な支出を防止できます。

ストレージクラス・データ転送設計の見直し

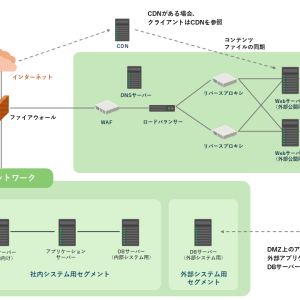

S3のストレージクラスをアクセス頻度に応じて使い分けることで、保存コストを最適化できます。また、データ転送はリージョン間やインターネットへの送信が高額になりやすいため、アーキテクチャ設計の段階で転送経路を意識しましょう。キャッシュの活用やCDN(CloudFront)の導入により、不要な転送を抑える工夫も有効です。

4. AWSコストに関するよくある課題

AWSの料金体系を理解していても、実務では請求や管理の複雑さなど、別の課題に直面することが多くあります。ここでは、企業が抱えやすい代表的な課題を整理します。

請求方法・支払い方法が煩雑

AWSの料金は、支払い通貨を設定していない場合、初期設定の米ドル建てで請求されます。支払い方法はクレジットカード決済が基本で、会計処理や内部統制上の制約と相性が悪い場合もあるでしょう。こうした請求・支払いの煩雑さは、担当者の負担を増やす大きな要因です。

アカウントが増えて管理しきれない

AWSでは、プロジェクトや環境ごとにアカウントを分ける運用が一般的です。しかし、アカウント数が増えるほど、リソースの利用状況やコストを把握しにくくなります。コストの最適化を推進するには、アカウント設計と運用ルールの整備が不可欠です。

割引オプションの選択が難しい

リザーブドインスタンス(RI)やSavings Plans(SP)など、AWSには多様な割引オプションが用意されています。これらは長期的な利用を前提とすれば大きなコスト削減効果を発揮しますが、適用条件や契約期間を誤ると、かえって無駄なコストを生みかねません。

例えば、リザーブドインスタンス(RI)を3年間契約したにもかかわらず、サービスの移行や利用減少によってインスタンスが使われなくなり、結果的に未使用分のコストが固定化されてしまうケースがあります。利用量の見極めや適切な組み合わせの判断には専門的な知識が必要なため、担当者の悩みの種となりやすい課題です。

・関連記事:AWSコストを最適化する実践プロセス|設計原則とベストプラクティスをもとに解説

まとめ

AWSは柔軟性と拡張性に優れる一方で、料金体系の複雑さや利用状況の変動により、コスト管理が大きな課題となりやすいのが実情です。コストを最適化するには、料金の仕組みを理解し、具体的な対策を講じる必要があります。また、実務では請求・支払いの煩雑さや、割引オプションの選択の難しさといった課題も存在します。

ハートビーツのAWS請求代行サービスを利用すれば、AWS利用料を最大18%削減できるうえ、円建ての請求書払いにより経理処理の負担を軽減することが可能です。さらに、24時間365日の技術サポートが標準で付帯しており、運用面でも安心してAWSを活用できます。(※一部、対象外のプランもあり)

また、rootアカウントを自社で保有したまま利用できるプランや、AWS Organizations・Control Towerをそのまま利用できるプランも提供しており、既存の運用体制を維持しながらコストの最適化が可能です。

加えて、オプションとしてリザーブドインスタンス(RI)やSavings Plans(SP)の購入代行にも対応しており、割引オプションを最大限に活用するための支援を受けられます。コスト削減と運用効率化を同時に実現したい方は、ぜひハートビーツのAWS請求代行サービスをご検討ください。

#AWS 請求代行サービス