〜クラウド時代に対応する、失敗しないサーバー移行の進め方〜

サーバー移行とは、既存のサーバー環境から新たな環境へとシステムやデータを移し替える作業です。近年、老朽化したサーバーの更新やクラウドシフトを背景に、サーバー移行が避けて通れない課題となっています。特に中小〜中堅規模の企業では、既存環境の運用に追われるなかで、移行の検討や準備が後回しになる傾向があります。

さらに、移行後のトラブルやダウンタイムへの懸念から、着手をためらうケースも少なくありません。本記事では、サーバー移行の必要性と判断軸を整理したうえで、実施手順や注意点をわかりやすく解説します。自社に最適な移行を成功させるための参考にしてください。

目次

1. サーバー移行とは

サーバー移行とは、現在稼働しているサーバー環境から、新しいサーバー環境へとデータやシステム、設定を移し替える作業全般を指します。移行対象には業務アプリケーションやミドルウェア、OS、ファイル共有など多岐にわたる構成要素が含まれ、事前の計画・設計・調整が必要なプロジェクトです。

サーバー移行が求められる背景

サーバー移行が必要とされる主な理由は以下のとおりです。

ハードウェアの老朽化

物理サーバーを長年使い続けると、部品の劣化などにより故障リスクが高まり、安定運用が困難となります。保守契約の満了やパーツ供給の終了も、移行を検討するタイミングです。

ソフトウェアのサポート終了

OSやミドルウェアのサポート終了(EOL)によりセキュリティパッチが提供されなくなると、脆弱性が放置され、感染リスクが高まります。これに対応するには、新バージョンや新環境への移行が不可欠です。

クラウドシフトの加速

近年では、インフラ管理の負担軽減や事業継続性の確保、柔軟な拡張性といったクラウド特有のメリットを求めて、オンプレミスからクラウドへの段階的な移行(クラウドシフト)を選ぶ企業が増加しています。

2. 移行先サーバーの選定ポイント

移行先サーバーを選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。

機能要件・非機能要件への適合

移行先のシステムが、自社業務に求められる機能要件と、その業務を支えるシステムに求められる非機能要件の双方を満たしているかを必ず確認します。

機能要件:移行先サーバーが対応しているOSの種類やバージョン、利用するアプリケーションとの整合性、必要なネットワーク設定が可能か、など。

非機能要件:可用性(冗長構成の有無)、耐障害性、パフォーマンス(処理能力・応答速度)、拡張性、バックアップ体制、セキュリティ要件など。

非機能要件はユーザーに直接見えにくいため軽視されがちですが、障害時の対応や将来の運用コストに大きな影響を与えるため、慎重な見極めが必要です。

提供形態(オンプレ/クラウド)の選定

オンプレミス(物理サーバー)にするか、クラウド(IaaS、PaaSなど)を活用するかを検討します。

オンプレミスは、カスタマイズ性や自社のポリシーに応じた高度な制御が可能です。セキュリティ要件が厳しい業種や、既存資産を活かしたい企業に向いています。一方、初期導入や運用保守にかかるコスト、人的負荷は大きくなる傾向があります。

クラウドは、初期投資を抑えやすく、スピーディにリソースを確保・拡張できることから、スケーラビリティを重視する企業に適しています。さらに中長期的には、自社のIT戦略や事業計画の変化に合わせて柔軟にシステム構成を見直せるため、新規サービスの立ち上げや海外展開など将来の成長戦略と親和性が高い点もメリットです。

ただし、運用コストが膨らむことがある、カスタマイズに制限があるといった課題も存在するため、用途や重要度に応じた使い分けが必要です。

移行元との互換性と移行容易性

移行作業の手間やリスクを最小限に抑えるには、現在のサーバー環境との互換性を確認することが不可欠です。OSやミドルウェアのバージョン差異、ネットワーク構成の違い、仮想化基盤の違いなどが、アプリケーション動作不良や接続障害といったトラブルの原因になることも多いため注意しましょう。

また、ツールによる自動移行が可能か、ダウンタイムの抑制策があるかなど、「移行のしやすさ」も評価軸に含めておきましょう。

総合コストの比較

サーバーの移行は、一時的な移設作業ではなく、中長期的な運用コストを含めた投資判断が求められる業務です。以下のような要素を考慮し、総合的なコストで判断する必要があります。

- ハードウェア・ライセンス・工数などの初期費用

- 月額の運用費用(クラウド利用料、サポート費用など)

- 保守・運用のための人的リソース

サポート体制

障害発生時や構成変更時に、どれだけ迅速かつ的確に対応できるかは、運用の安定性に直結します。以下のポイントを事前に確認しておくことで、トラブル時の影響を最小限に抑えられます。

- ベンダーやサービス提供会社のサポート時間帯・対応範囲

- 日本語サポートやマニュアルの有無

- SLA(サービス品質保証)の内容

移行後の運用体制

移行先を選ぶ際は、導入後の運用体制まで見据えて判断することが重要です。新しい環境では、前環境との違いを正しく把握し、それに応じた運用ルール・監視設計・担当体制を整える必要があります。

特にクラウド環境では、運用範囲や責任分担が従来と変わるため、事前に把握しておかなければ、運用時の混乱や対応漏れによるトラブルを招きかねません。選定段階で運用フェーズの設計までを視野に入れておくことで、移行後の混乱や対応漏れを防げます。

3. サーバー移行の実施手順

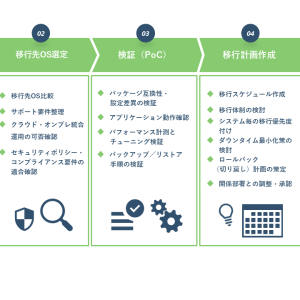

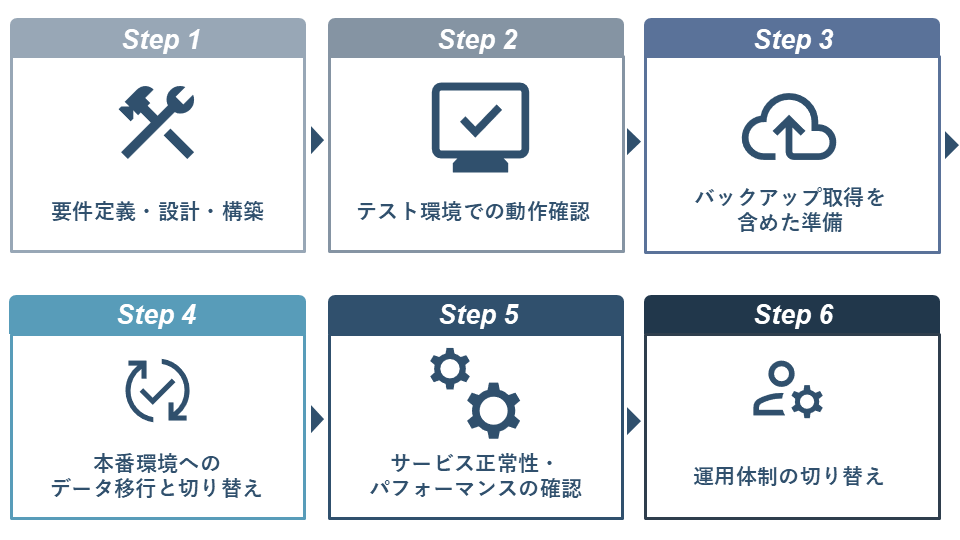

ここでは、移行先候補を選定したあとに実施する、基本的なサーバー移行の手順を解説します。

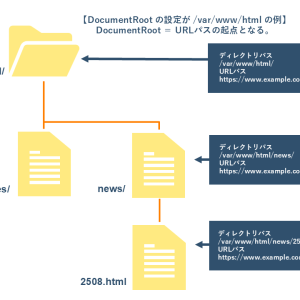

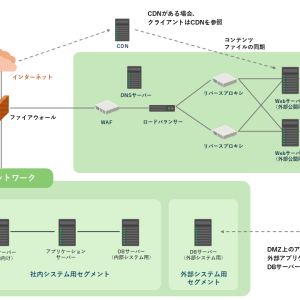

1. 要件定義・設計・構築

移行に向けて、まずは新環境の要件を整理します。業務に必要な機能や性能、セキュリティ要件、拡張性などを明確化し、適切なインフラ構成を設計するフェーズです。あわせて、OSやデータベース、ミドルウェアのバージョン、IPアドレス体系、ファイアウォール設定、DNSの移行有無など、運用に直結する構成要素も洗い出しておく必要があります。

2. テスト環境での動作確認

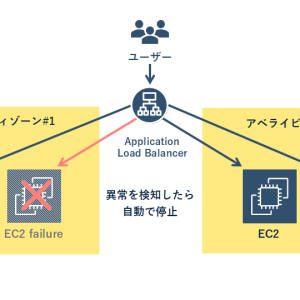

いきなり本番環境へ切り替えるのではなく、テスト環境で新構成の動作を事前に検証します。アプリケーションやデータベースが正常に稼働するか、既存業務の再現ができるか、性能要件を満たせるかを確認することで、本番移行後のトラブルを回避できます。

冗長構成を採用している場合は、片系障害発生時(=構成の一部に障害が起こった場合)に自動切替が正しく動作するかなど、可用性に関する検証も必要です。連携システムや外部サービスとの接続性も、早期にチェックしておくとよいでしょう。

3. バックアップ取得を含めた準備

本番環境の移行に備え、移行対象のデータや構成情報のバックアップを取得します。万が一移行後に問題が発生しても、元の状態にロールバックできるようにするためです。必要に応じて、スナップショットの取得や、移行対象サーバーの利用制限(更新停止)などの準備も進めます。

また、移行作業中にスムーズに連携が取れるよう、関係者の体制や対応フロー、作業のタイムチャートを事前に確認しておきます。運用担当者への引き継ぎや教育、外部委託先との連携調整を行い、関連ドキュメントやナレッジも更新しておきましょう。

事前に移行リハーサルを実施し、手順や所要時間、想定外の課題を事前に洗い出しておくと、本番移行の成功率が高まります。

4. 本番環境へのデータ移行と切り替え

業務影響の少ない時間帯を選び、事前に計画した手順に沿って本番環境への切り替えを実施します。データ量が多い場合は、一度にすべてを移行するのではなく、事前にサービスを継続しながらデータを同期し、切り替え当日は差分のみを移行する方法も有効です。

5. サービス正常性・パフォーマンスの確認

切り替え後は、サービスが正常に稼働しているかを確認します。業務アプリケーションや外部連携、ジョブ実行など、各種の動作確認を計画的に実施しましょう。パフォーマンスに関しても、想定どおりのレスポンスや処理速度を維持できているかをチェックし、不足があればチューニングやスケーリングの再検討を行います。

6. 運用体制の切り替え

最後に、旧サーバーから新サーバーへ運用体制を正式に移行します。監視設定、バックアップジョブ、アラート通知のルールなどを新環境に合わせて再構成し、事前に準備したドキュメントやナレッジと照らし合わせて最終確認を行います。

なお、ハートビーツでのクラウド移行・導入支援の流れについては以下のページをご覧ください。

クラウド移行・導入支援

4. サーバー移行時の注意点

サーバー移行は業務継続性やセキュリティに直結するリスクを伴います。ここでは、特に注意すべきポイントを整理します。

サービス停止リスクと切り替えタイミング

移行作業中は一時的にサービスを停止するケースが多いため、業務への影響を最小限に抑える切り替えタイミングの見極めが重要です。アクセスの少ない夜間や休日を選ぶのが一般的ですが、関係者の対応体制も含めて無理のないスケジュールを組む必要があります。

あわせて、切り替え後のリカバリ手段(旧環境の保持やロールバックの可否)も事前に確認しておくと安心です。

設定ミス・依存関係の見落とし

サーバー移行では、OSやミドルウェアの設定、ネットワーク構成、権限管理など、細かな設定の再現が求められます。なかでも注意すべきは、業務アプリケーションや外部サービスとの依存関係です。

バッチ処理のスケジュールや、メール送信・ファイル共有などの外部連携が、気づかないうちに旧サーバーに依存しているケースもあります。構成や連携の全体像を事前に可視化し、設定ミスや見落としを防ぐことが重要です。

ドキュメント・ナレッジ不足による引き継ぎミス

移行前の運用手順や構成が担当者の属人的な知識に依存している場合、移行後のトラブル対応や引き継ぎに支障をきたすリスクがあります。

円滑な移行・運用を実現するためには、設定手順書や作業履歴、運用マニュアルなどのドキュメントを事前に整備しておくことが重要です。特に、外部ベンダーや委託先が関わる場合は、手順や連絡フローまで含めた共有が欠かせません。

セキュリティ設定の確認漏れ

ファイアウォールやアクセス制御、認証方式などのセキュリティ設定は、多くの場合、旧環境からの単純なコピーでは不十分です。特にクラウド環境ではセキュリティモデルが異なるため、新しいリスクへの対応も求められます。

最小権限の原則に基づくアクセス制御や、不要なポートの閉鎖、VPN・IP制限の見直しなど、移行後に必要な再設計・再設定を事前に確認しておきましょう。

SSL証明書やドメイン取得の準備不足

SSL証明書の有効期限切れや、DNS設定の切り替え漏れによって、Webサービスが一時的に閲覧不能となるケースもあります。証明書の再発行や移管手続き、ドメインのレコード更新などは事前にスケジュールを確認し、切り替えタイミングと合わせて計画的に対応することが重要です。

まとめ

サーバー移行は、単なるインフラの更新ではなく、業務継続や将来の拡張性にも関わる重要なプロジェクトです。環境が変われば構成や設定も変化し、従来の運用ルールが通用しない場面も出てきます。こうした状況では、新環境の学習や再構築に多くの工数がかかるため、外部の専門パートナーを活用するのも有効な選択肢となるでしょう。

ハートビーツでは、オンプレミス・クラウドを問わず、現行環境の調査から設計・構築・切り替え・運用支援までをワンストップで提供しています。構成方針や監視・運用のポイントについて、インフラのプロが説明しながら支援を進めるため、新環境への理解も深まりやすく、インフラに関する知識がないお客様でも安心して移行をお任せいただけます。

作業をまるっと任せつつ、確実な移行と運用体制の整備を実現したい場合は、ハートビーツへご相談ください。