〜サポート終了に伴うリスクと、移行で失敗しないためのポイントを徹底解説〜

Amazon Linux 2は、AWS環境で広く利用されている軽量かつ安定性の高いLinuxディストリビューション(LinuxをベースにしたOSの配布パッケージ)です。その長期サポート(LTS:Long Term Support)は2026年6月30日に終了予定であり、期限を過ぎるとセキュリティ更新や技術サポートが受けられなくなります。これは、AWS上で稼働するシステムの安定稼働やセキュリティに直接影響する重大な問題となり得ます。本記事では、Amazon Linux 2のサポート期限と終了後のリスク、移行先OSの選定ポイントや比較、移行計画の立て方、ダウンタイムを抑えた移行方法までを詳しく解説します。

目次

1. Amazon Linux 2の基本情報とサポート期限

適切な移行計画を立てるために、OSのサポート期限を正確に把握しましょう。ここでは、Amazon Linux 2の基本的な特徴と用途、公式に定められたサポート終了日、そして延長の背景と注意すべきポイントについて解説します。

Amazon Linux 2 の特徴と用途

Amazon Linux 2(AL2)は、AWSが提供するRHEL互換のLinuxディストリビューションで、AWS環境向けに最適化されたOSです。軽量で高速な設計に加え、AWS CLIやCloudInitなど、AWS連携ツールを標準搭載しています。

EC2のAMI(Amazon Machine Image:EC2インスタンス起動時に使用するOSイメージ)として即利用でき、追加費用も不要なため、多くの企業で本番・検証環境の基盤として採用されてきました。RHELやCentOSとの互換性も高く、既存アプリやスクリプトの移行が容易です。また、ECSやEKSといったコンテナ基盤のベースOSとしても利用され、AWSサービス運用における事実上のデファクトスタンダードとなっています。

Amazon Linux 2のサポート終了日

Amazon Linux 2はLTSポリシーを採用しており、AWSはサポート期限を2026年6月30日までと発表しました。この間はセキュリティ更新やバグ修正、パフォーマンス改善が継続的に提供され、安全かつ安定した稼働が可能です。

しかし、期限を過ぎると更新は停止し、既知・未知の脆弱性が放置されてしまうため、期限を過ぎて使用し続けることは深刻なリスクとなります。

延長の背景と注意すべきポイント

当初はAmazon Linux 2のサポートを早期終了する予定でしたが、多くの企業が本番環境で利用していたため、AWSは期限を2026年6月30日まで延長した経緯があります。ただしこれは恒久的な措置ではなく、さらなる延長が保証されているわけではありません。猶予期間は移行計画を立てる時間と捉え、「延長されたから安心」と考えるのは危険です。

後継のAmazon Linux 2023(AL2023)は四半期ごとのマイナー更新と2年ごとのメジャーリリースという新しいサポートモデルを採用しています。Amazon Linux 2とAmazon Linux 2023はベースOSが異なるため、移行はインプレースアップグレードではなく新規OSへの切り替えに相当します。設定ファイルやパッケージ、カーネルの違いがあるため、移行には事前検証が必須です。

2. Amazon Linux 2サポート終了後の影響

サポート期限の終了は、単なる更新停止ではなく、システムの安定性・信頼性・セキュリティに直結する重大な変化を意味します。ここではAmazon Linux 2サポート終了の具体的影響を整理します。

セキュリティ更新の停止

期限を過ぎるとAWSからのパッチや修正が提供されず、既知の脆弱性は攻撃者の格好の標的となります。ゼロデイやランサムウェアの脅威が日々発見される現状では深刻で、特にインターネット接続サーバーは被害リスクが高いといえます。外部攻撃だけでなく内部不正にも脆弱となる点に注意が必要です。

技術サポートの打ち切り

サポート終了後はAWSに問い合わせてもAmazon Linux 2固有の問題解決は望めず、ドキュメント更新も止まります。障害や不具合は自社や外部ベンダーで対応せざるを得ず、時間やコストが増加します。また新しいAWSサービスや機能の対象外となり、長期的な改善も期待できなくなります。

コンプライアンス・監査上のリスク

金融・医療・公共機関など、情報セキュリティ基準の遵守が求められる業界では、サポート切れOS利用は重大なコンプライアンス違反となり得ます。ISMSやPCI DSSなどの認証維持にも支障をきたし、内部・外部監査でも是正指摘を受けやすくなります。結果として追加投資や改善計画が必要となり、運用負荷が高まる可能性もあります。

3. Amazon Linux 2からの移行先OS

Amazon Linux 2のサポート終了に備えるには、代替となる別のOSを選定する必要があります。ここでは、後継のAmazon Linux 2023をはじめ、RHEL系やUbuntuなどの候補の紹介と選定のポイントを解説します。

Amazon Linux 2023の特徴と注意点

Amazon Linux 2023(AL2023)は、AWSが提供するAmazon Linux 2の後継ディストリビューションです。 RHEL9系相当のパッケージ構成を採用し、最新のカーネルとglibcを搭載しています。サポートモデルは2年ごとのメジャーアップデートと四半期ごとのマイナーアップデートで、従来の長期安定型より短いライフサイクルに移行している点が特徴です。

AWSとの親和性は高く、EC2やECSなどとの統合も容易ですが、Amazon Linux 2との互換性は完全ではありません。設定ファイルやパッケージ名が変更されている場合があり、アプリケーションやスクリプトの修正が必要になることもあります。そのため、移行前に検証環境での動作確認は必須といえます。

他の移行候補 OS

Amazon Linux 2023以外にも、長期サポートや運用互換性を重視した移行候補が存在します。

RHEL / Rocky Linux / AlmaLinux

これらはRHEL互換ディストリビューションで、長期サポート(最大10年)が提供されます。商用サポートを重視するならRHELを、無償での長期利用ならRocky LinuxやAlmaLinuxが候補になります。AWS公式AMIも提供され、マルチクラウドやオンプレ環境との統一運用が可能です。ただし、AWS CLIやSSM Agentの標準搭載など、AWSサービスとの統合度はAmazon Linux 2023ほど高くなく、EC2やECS環境では追加設定が必要になることがあります。

Ubuntu

UbuntuはDebian系で、最新ソフトウェアの取り込みが早く、開発環境やWebシステムに適しています。LTS版は標準で5年間、Extended Security Maintenanceを利用すれば最長10年のサポートが受けられます。ただし、RHEL系を前提とした運用ツールや商用アプリを使う場合、設定や管理方法を大きく見直す必要があります。

選定時に考慮すべきポイント

移行先OSの選定においては、以下の観点を総合的に評価することが重要です。

・サポート期間と更新ポリシー: 長期運用か、短期で最新機能を追うか。

・互換性と移行コスト:既存アプリや運用スクリプトをどの程度修正する必要があるか。

・サポート体制:商用サポート契約の有無、コミュニティの活発さ。

・AWS最適化度:EC2やECSなどのAWSサービスとの統合度合い。

適切なOSを選定することで、移行後の安定稼働と運用負荷の低減を両立することができます。サポート終了までの残り期間を活用し、候補の比較と検証を早期に開始しましょう。

4. Amazon Linux 2からの移行方法

移行する際は計画的かつ段階的に進める必要があります。ここでは、現状把握から検証、計画策定、構築、段階的な移行までの流れについて詳しく解説します。

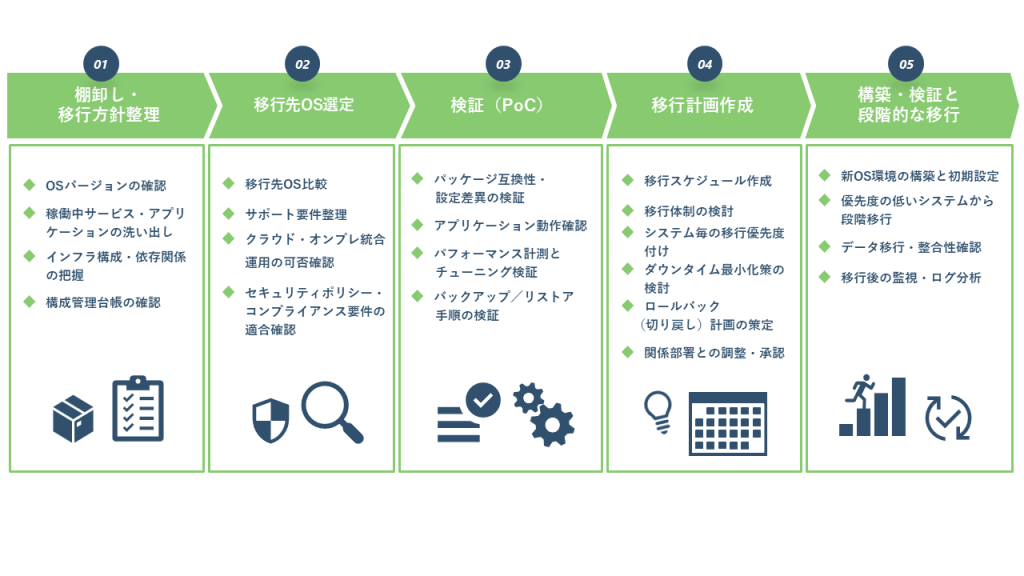

現行環境の棚卸しと移行方針の整理

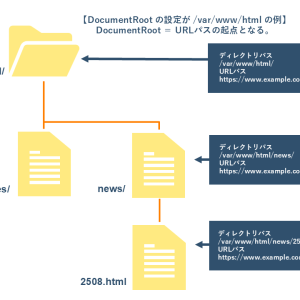

移行を始めるには、まず現行環境を正確に把握することが重要です。稼働中のEC2インスタンス、利用OS、パッケージやミドルウェア、依存関係を洗い出します。さらにシステムの重要度や可用性要件を踏まえ、一括か段階的かなど移行方針を決定します。AWS ConfigやSSM Inventoryを使えば効率的に棚卸しが可能です。

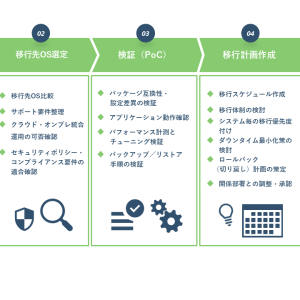

移行先OSの選定

棚卸しを基に、Amazon Linux 2023、RHEL系、Ubuntuなどから最適なOSを選びます。サポート期間、AWSサービスとの親和性、互換性、商用サポートの有無を評価し、長期運用ではマルチクラウドやオンプレ統合も考慮することが望ましいでしょう。

移行先OSでの検証(PoC)

検証環境でアプリケーションの動作やパフォーマンスを確認します。設定やパッケージ名、カーネルやglibcの違いが影響するため網羅的なテストが必要です。AWSでは一時的なEC2インスタンスや、Systems ManagerのAutomationで検証を自動化できます。

移行計画の策定

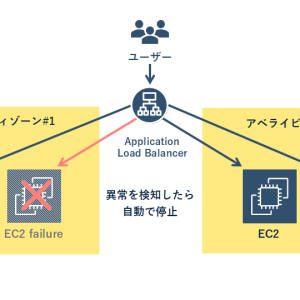

検証結果を踏まえ、移行スケジュールや作業手順、ロールバック(切り戻し)方法、関係者への周知方法などを定めます。停止を避けたいシステムではブルーグリーンデプロイやローリングアップデートでダウンタイムを最小化します。

構築・検証と段階的な移行

新OS環境の構築・検証を行い、移行計画に沿って優先度の低いシステムから段階的に切り替えていきます。移行後はログやメトリクスを監視し、異常があれば迅速にロールバック(切り戻し)できる体制を維持します。すべてのシステムが安定稼働した後、旧環境を完全に廃止します。

5. 移行時の注意点

OS移行は計画通りでも、予想外のトラブルや負荷が起こり得ます。ここではAmazon Linux 2からの移行時に特に注意すべき点を整理します。

互換性の事前確認不足

Amazon Linux 2と移行先OSでは、パッケージ構成や設定が異なる場合が多く、特にAmazon Linux 2023はRHEL9系相当のため古いライブラリ依存のアプリケーションが動かない可能性があります。検証環境で全機能を確認し、必要に応じて修正を行います。

設定ファイルやパスの変更

移行先OSでは設定ファイルの配置や命名規則が変わることがあります。そのため、各種スクリプトや設定が機能しなくなる恐れがあります。移行前に設定ファイルの差分を洗い出し、移行時に修正できるようにしておくことが望ましいです。

セキュリティポリシーの差異

移行先OSによっては、SELinuxやファイアウォールの初期設定が厳格化され、適切に許可を設定しないとサービスが動かない場合があります。検証段階で挙動を確認し、本番前に必要な例外設定などを追加しておくことが重要です。

ダウンタイムの過小見積もり

移行作業では、停止時間を最小化するための工夫が必要です。ブルーグリーンデプロイやローリングアップデートを採用しても、DNS切替やセッション維持に想定以上の時間がかかることがあります。事前に影響時間を試算し、関係者と調整しておくべきです。

ロールバック(切り戻し)計画の不備

重大な不具合時に旧環境へ戻れる体制を整えることは必須です。AMIスナップショットやバックアップからの復元手順を事前に検証し、復旧時間と方法を明確化しておかなければなりません。ロールバック計画がなければ被害が拡大します。

6. まとめ

本記事では、Amazon Linux 2の基本情報とサポート期限、終了後の影響、移行先OSの比較、移行方法、注意点について解説しました。サポート終了は単なるOS更新の問題ではなく、セキュリティやコンプライアンスに直結する課題です。移行計画の早期策定と、検証・段階的移行の実施が不可欠といえます。AWSやクラウド環境に最適化されたMSPサービスを活用することで、限られたリソースでも安全かつ確実な移行が可能になります。

ハートビーツでは、移行支援を含めて、お客様のクラウド環境に対する課題を解決するためのサービスを豊富に提供しています。移行作業の委託をご検討されている企業様は、ぜひ一度ハートビーツにご相談ください。

#フルマネージドサービス for AWS #サーバー設計・構築オプションサービス #サーバー監視一次対応サービス