〜AWS構築前に知っておくべきポイントと、構築後の運用で注意すべきこととは?〜

AWSは、仮想サーバーの構築をスピーディかつ柔軟に行えるクラウドサービスです。

リソースの拡張・縮小が容易で、可用性やセキュリティ強度も優れ、初期コストを抑えて環境を立ち上げられる点が大きな利点です。ただし、設計や手順を誤ると運用トラブルやコストの増加を招く恐れもあります。

本記事では、AWSでサーバーを構築する前に押さえておくべき基礎知識から、構築手順、運用時の注意点までを整理しました。これからAWSを導入する担当者はもちろん、すでに運用中の企業にとっても、自社環境の見直しや改善に役立つ情報を提供します。

目次

1. AWS構築前に知っておきたい基礎知識

AWSでサーバー構築を行うにあたって、押さえておきたい主な基礎知識を解説します。

AWSの主な特徴とメリット

AWSが持つ様々な特徴とメリットの中から、サーバー構築に関係の深いものを紹介します。

必要なときにすぐ使える柔軟な構築環境

従来はサーバーの調達や設置などに数週間単位の時間が必要でした。AWSでは必要なスペックのサーバーを24時間いつでも、分単位の短い時間で用意できます。初期構築に限らず、スペックの変更やストレージ容量の増減にも柔軟に対応可能です。

世界規模のインフラ基盤で柔軟な拠点展開が可能

AWSのデータセンターは世界中に存在し、地理的な要件に応じたシステム構成が可能です。柔軟な構築環境を活かして、グローバル拠点への環境展開も迅速に対応できます。

高可用性により安定した運用が可能

AWSのサービスは高い可用性を持っており、安心して利用できます。例えば、AWSの代表的なサービスである仮想サーバーサービスのEC2や、クラウドストレージのS3は、最大99.99%の可用性を誇ります。

SLA(サービスレベルアグリーメント)も公表されており、稼働率が基準を満たさない場合返金を受けることができます。

- ページリンク:AWS SLA

使った分だけ支払う無駄のない料金体系

AWSは初期費用が不要で、使用量に応じた課金のみが発生するコスト効率のよいサービスです。データセンターの運用保守費用も必要なく、サービス停止時に追加コストや解約費用が必要になることもない透明性の高い料金制度となっています。

- ページリンク:AWS 料金表

AWSが提供するサービスの全体像

AWSは、多様なサービスで企業のIT基盤や業務システムを支えています。ここでは主要なサービスを「用途別」と「クラウドサービス別(IaaS/PaaS/SaaS)」の2つの視点から整理します。

用途別

| 用途 | サービス例 | 説明 |

| コンピューティング(サーバー実行環境) | EC2 | あらゆる作業負荷に対応できる仮想サーバー |

| Lightsail | 手軽に Web サイトやWebアプリケーションを構築できるパッケージ | |

| ストレージ | S3 | 様々なユースケースに対応できるストレージサービス |

| FSx for Windows File Server | クラウド上でファイルサーバーを運用できるサービス | |

| データベース | RDS | リレーショナルデータベースサービス |

| ネットワーク | Route 53 | DNSサービス |

| Direct Connect | AWSとオンプレミスをセキュアに接続できるサービス | |

| 管理 | CloudWatch | アプリケーションやリソースを監視し、パフォーマンスの可視化や異常アラームの設定ができるサービス |

- ページリンク:AWS の製品・サービス一覧

クラウドサービス別

AWSのサービスは、提供形態に応じてIaaS・PaaS・SaaSに分類できます。それぞれの概要と代表例を整理します。

| 分類 | 説明 | サービス例 |

| IaaS(Infrastructure as a Service) | サーバーやネットワークなどの IT インフラをサービスとして提供する。 | EC2, S3 |

| PaaS(Platform as a Service) | サーバーやネットワーク、さらに OS やミドルウェアまでをサービスとして提供する。 | RDS |

| SaaS(Software as a Service) | ソフトウェアをサービスとして提供する。 | Amazon WorkMail |

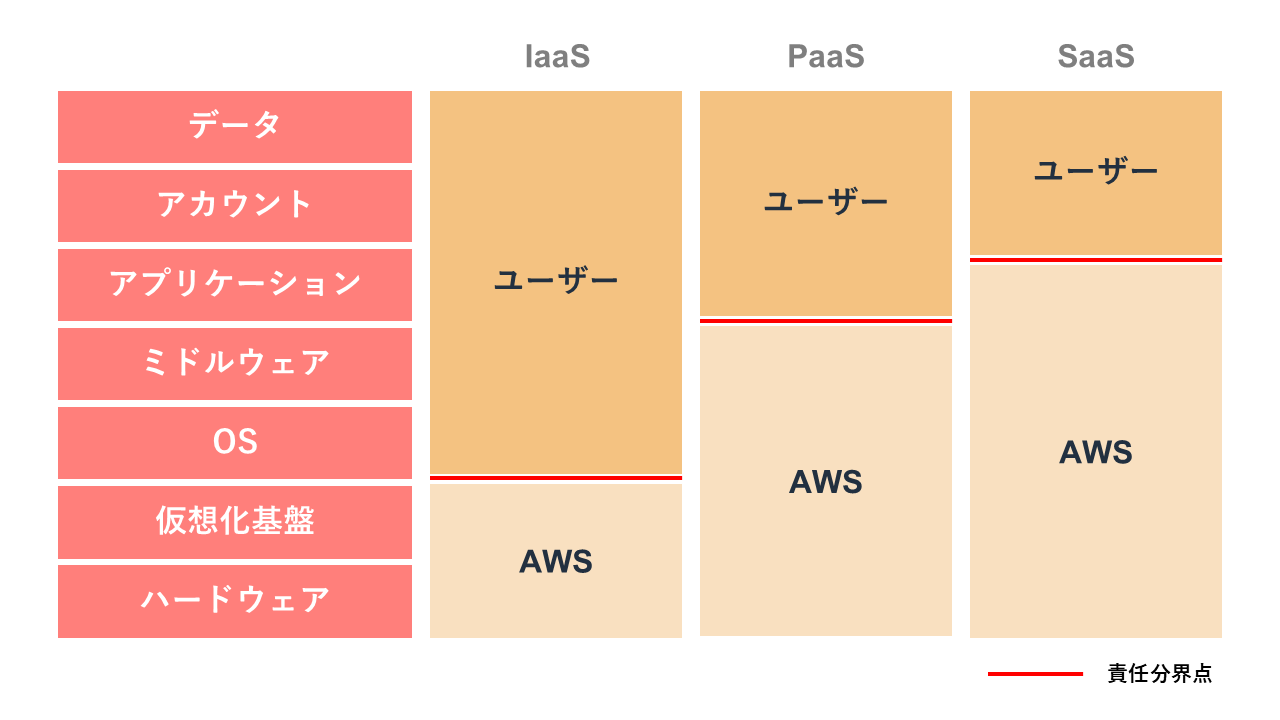

AWSと利用者の責任の分担とは

AWSのサービスは、「責任共有モデル」に基づきAWSと利用者が運用管理の責任を分担する仕組みになっています。例えばIaaSでは、AWSがサーバーやネットワークといったインフラ基盤を管理し、利用者はOSやアプリケーション、データなどの運用を担います。

このような利用者とAWSとの責任範囲の境界が「責任分界点」です。利用者は自らの責任範囲を正しく把握しておくことが重要です。

2. AWSサーバー構築の基本ステップ

EC2で負荷分散無しのWebサーバーを立てる構成を例として、構築の手順をステップごとに注意点と併せて解説します。

必要なアカウントの設定

AWSの利用に必要なアカウント(ルートユーザー)は、Eメールがあれば作れます。

ルートユーザーは、AWS上の全てのサービスとリソースに対して無制限にアクセス可能なアカウントです。管理上重要なアカウントですので、MFA(多要素認証)を有効にしてセキュリティを強化しておきましょう。また、ルートユーザーでの作業は極力避け、作業にはIAMユーザーを作成して使用しましょう。

- ページリンク:AWS アカウント作成の流れ

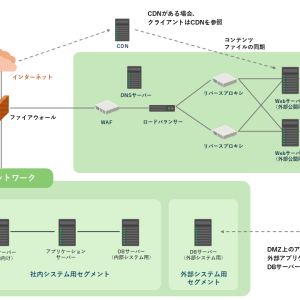

ネットワークの設定

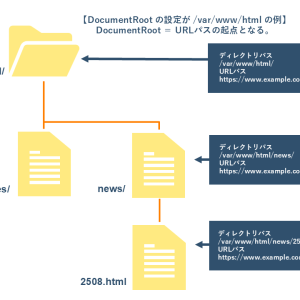

サーバーを設置する論理ネットワークであるVPCとサブネットを設定します。

次に、インターネットからのアクセスを可能とするため、インターネットゲートウェイを作成してVPCにアタッチします。

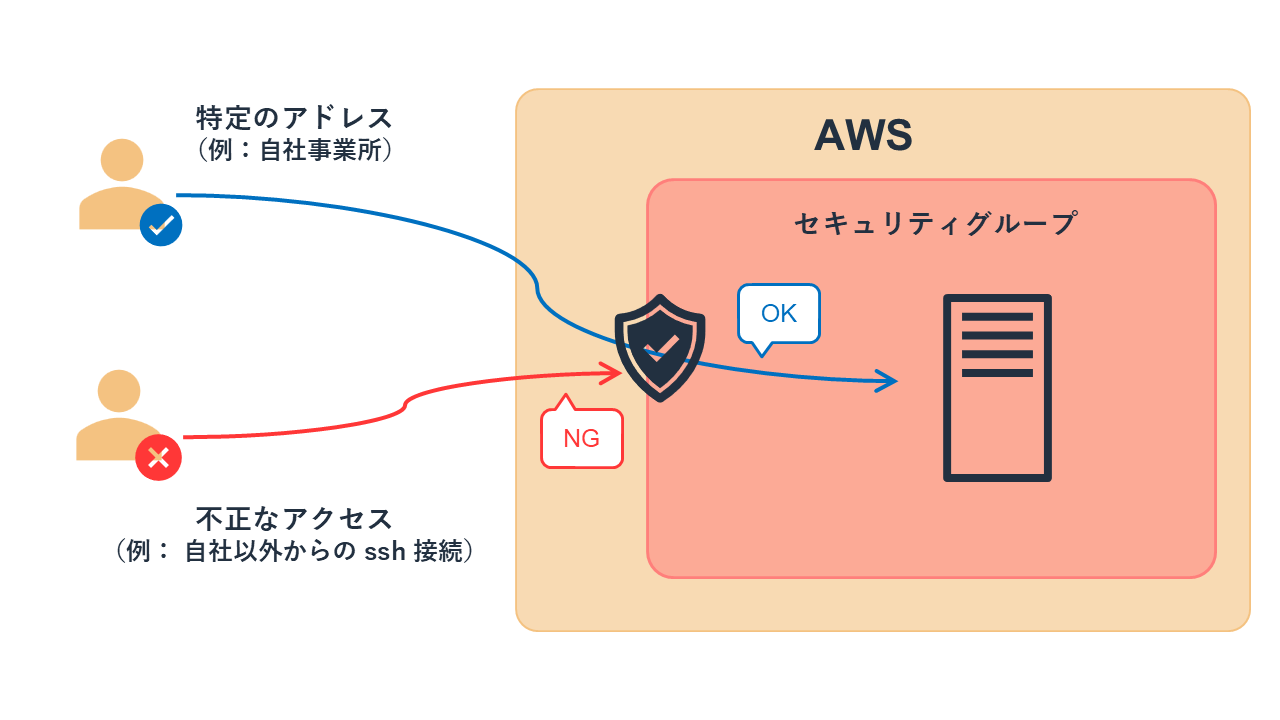

セキュリティリスクを低減させるために、セキュリティグループを設定して特定のアドレス元から特定のポート先へのアクセスのみ許可しましょう。

EC2インスタンスの作成

EC2インスタンスとは仮想サーバーのことです。

仮想サーバーのマシンイメージとなるAMI(Amazon Machine Image)を選択します。 AMIにはOSのみや、Webサーバーとして必要なパッケージが含まれているものなど様々な種類が用意されています。

要件に合うスペックのインスタンスタイプを選択します。インスタンスタイプは後から変更も可能です。

インスタンスにsshで接続するために必要なキーペアを作成します。キーペアはセキュリティ上非常に重要ですので、紛失・漏洩のないよう厳重に管理しましょう。

前項「ネットワークの設定」で設定したVPC、サブネット、セキュリティグループをインスタンスにアタッチします。その後、インターネットからのアクセスを可能とするため、パブリックIPの自動割り当てを「有効」に設定します。

仮想サーバーのストレージにあたるEBSボリュームを設定します。

EC2インスタンスへの接続とWebサーバーのセットアップ

インスタンスを実行し、sshクライアント(macOS/Linuxのターミナルや、WindowsのTeraTermなど)を使用して接続し、Webサーバーソフトウェアのインストールやコンテンツ配置を行います。

OSのファイアウォール設定は、AWSのセキュリティグループとは別なので混同しないように注意しましょう。

固定IPアドレスやドメインの設定

ここは必須ではなくオプションの手順です。

前述の「EC2インスタンスの作成」で設定したパブリックIPは、インスタンスの再起動などで異なるアドレスが割り当てられる可能性がある可変のアドレスです。固定のグローバルIPアドレスが必要な場合、Elastic IPアドレスを割り当てます。

インスタンスに関連付けられていないElastic IPも課金対象となるので、不要になったら解放しましょう。

ドメインとElastic IPの紐付けが必要な場合は、Route 53を使用します。

3.AWS構築時に押さえるべきサーバー構成のポイント3選

AWSの特徴を活かす構成のポイントを3点解説します。

リージョン選択

AWSのデータセンターが置かれている世界中の物理的ロケーションをリージョンと呼びます。例として、日本には「アジアパシフィック(東京)」と「アジアパシフィック(大阪)」の2つのリージョンがあります。

EC2インスタンスは世界中のどのリージョンでも構築できますが、インターネットからアクセスする用途の場合、アクセスするユーザーに近いリージョンを選択することでネットワーク遅延を最小限にし、ユーザーエクスペリエンスを向上できます。

また、AWSの利用料単価は、同じサービスでもリージョンによって異なることが多く、コスト面でリージョンを選ぶこともあります。

負荷分散の構成

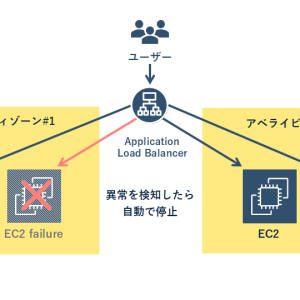

AWSでは、パフォーマンスや可用性向上のためサーバーの負荷分散を構成することが可能です。

負荷分散実現のためのロードバランサーであるELB(Elastic Load Balancing)は、以下の2種類から選択します。

| 名称 | 特徴 |

| ALB(Application Load Balancer) | URLごとの振り分けなど、高度なルーティング機能を提供する。設定が比較的複雑になる。 |

| NLB(Network Load Balancer) | 高いスループットと低レイテンシーを提供する。突発的な大量アクセスに強い。リクエストの内容に基づいた高度なルーティングはできない。 |

可用性の向上を図るには、複数のアベイラビリティーゾーン(AZ)にEC2インスタンスを分散配置し、ELBで振り分ける構成が推奨されます。

サービスの選定(EC2、Lightsail、S3の使い分け)

AWSでのWebサーバー構築には、EC2の他にLightsailやS3を用いる方法もあります。それぞれの使い分けのポイントを紹介します。

| サービス | 特徴 | 使い分けのポイント |

| EC2 | 柔軟性やカスタマイズ性が高い仮想サーバー | 動的なWebサイトや高度なシステムを要する場合。設定や管理にAWSの知識が必要で、LightsailやS3と比較して複雑になりやすい。 |

| Lightsail | 構築に必要なリソースがパッケージ化されていて、月額固定料金で使えるサービス | クラウドの複雑な設定なしに、手軽に小規模なWebサイトやWebアプリケーションを構築したい場合。EC2と比較してカスタマイズの自由度が低い。 |

| S3 | 静的なWebコンテンツのホスティングに使えるストレージサービス | サーバーを管理する必要がないため運用負荷が極めて低い。動的なコンテンツはホストできない。 |

4. AWS構築後のリスクと注意点4選

トラブルを未然に防いだり、コストダウンや運用の効率化に役立つポイントをいくつか紹介します。

高負荷に備えて、スケーラブルな構成を整えよう

アクセスの増減に伴なう負荷の変化に応じてEC2インスタンスの数を自動的に増減させるスケーリングの設定が可能です。

CPU使用率やリクエスト数などの指標を基にスケーリングポリシーを設定しておけば、高負荷によってサーバーがダウンしてサービス停止という事態を避けられます。

不正アクセスを防ぐために、セキュリティ設定を見直そう

セキュリティリスクを下げる設計原則である最小権限の原則に従い、IAMには必要最小限の権限のみを付与しましょう。

AWS Security Hubを使用すると、IAMポリシーに不正な権限設定がないかなどを自動でチェックできます。

高額請求を避けるために、コストを可視化して管理しよう

過去のコストをサービス別・月別など様々な切り口で可視化でき、将来のコスト予測もできるAWS Cost Explorerを用いてコスト管理をしましょう。

AWS Budgetsでは、予算を設定し、閾値を超過した場合にアラートを受けることができます。ただし、予算超過してもEC2インスタンスを自動で止めてくれるわけではなく、処置を施さなければコストはかかり続けることに注意が必要です。

なお、長期的に利用するサーバーであれば、Savings Plansやリザーブドインスタンス により利用料の割引が適用されるので検討するとよいでしょう。

- ページリンク:AWS Savings Plans

- ページリンク:Amazon EC2 リザーブドインスタンス

権限の混在を防ぐために、アカウント設計を明確にしよう

組織でのAWS利用が進むと、部署間でのアカウント共有や部署毎のルートアカウント作成が行なわれ、全体のアカウントが制御不能の状態に陥ることがあります。

AWS Organizationsを使用すると、複数のAWSアカウントを一元的に管理でき、請求の統合やセキュリティポリシーの一括適用などが可能です。

なお、AWSでの利用料請求は基本的にクレジットカード決済ですが、外部ベンダーの請求代行サービスを用いると請求書払いも可能になります。

- ページリンク:AWS 請求代行

リスクと注意点は他にも多く、それら全てに自身で対応するには相応の労力がかかります。構築や運用を、ノウハウを持つ外部にアウトソースするのも一つの手段です。

まとめ

AWSは、必要な時にリソースを用意できる利便性や、初期費用が不要でコスト効率の高い従量課金制の料金体系など多くのメリットを備えており、サーバーの構築と運用に最適の環境を提供してくれる優れたサービスです。

今回解説した、AWS構築に必要な基礎知識や構築手順、運用上の注意点を活かして、スムーズな導入と継続的な活用、現状の構成や運用上の課題の解決に役立ててください。

AWS構築に不安を感じている方は、セカンドオピニオンとしてハートビーツにぜひご相談ください。構成や運用面について無料でアドバイスいたします。