〜システム障害とセキュリティ脅威に備えるために今こそ見直すべき保守の全体像〜

サーバーは、業務システムやWebサービスの基盤となる重要な存在であり、その安定稼働には日々の保守作業が欠かせません。しかし、サーバー保守の具体的な業務範囲や重要性について、明確に理解されていないケースも少なくありません。属人化や作業の非効率性に課題を抱える企業も多く、体制の見直しや外部委託を検討する場面も増えています。本記事では、サーバー保守の基本的な考え方と業務内容を整理したうえで、サーバー保守の効率化のための実践的なアプローチを解説します。

目次

1. サーバー保守とは

サーバー保守とは、企業や組織が運用するサーバーを安定的かつ安全に稼働させ続けるために行う定常的な管理・対応業務の総称です。ハードウェアの物理的な状態確認から、OSやミドルウェアのアップデート、障害対応、バックアップ、セキュリティ管理に至るまで、保守の対応範囲は多岐にわたります。

ここではまず、よく混同されがちな「保守」と「運用」の違いを明確にした上で、なぜサーバー保守がこれほど重要視されるのか、その背景と理由について解説します。

保守と運用の違い

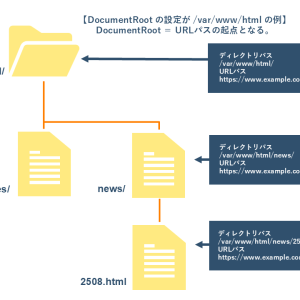

サーバー「運用」は、稼働中のサーバーを利用して業務実行やサービス提供を行うための日々の操作や設定作業を指します。一方の「保守」は、サーバーそのものを安定して機能させ続けるための管理・点検・復旧の活動であり、障害検知や予防、障害時の復旧、パフォーマンス維持といった管理業務が中心となります。

例えば、Webサーバーで新しいコンテンツを公開するために設定を変更するのは運用ですが、そのWebサーバーのメモリ使用率を監視し、異常があればリソースを調整するのは保守の役割です。これらは密接に連携するものの、目的と視点が異なるため、区別して理解することが必要です。

サーバー保守の重要性

サーバーは企業の業務やサービスの中核を担うインフラであり、ひとたび停止や不具合が発生すれば、事業活動に甚大な影響を与える可能性があります。取引先との信用問題や、SLA(サービスレベル合意)違反による損害賠償リスクにも直結します。したがって、日々の小さな兆候を見逃さず、未然に障害を防ぐ「予防的保守」が極めて重要となります。

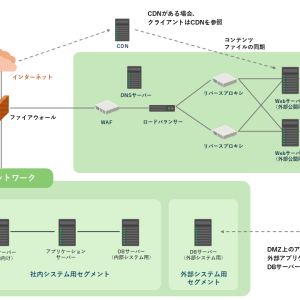

また、保守にはセキュリティ対策の観点や、多様化するインフラへの対応力も重要です。脆弱性へのパッチ未適用はサイバー攻撃の原因となり、ゼロデイ攻撃やランサムウェアの脅威が高まる今、計画的な対応が必要です。また、仮想化やクラウド、コンテナの普及により保守対象が複雑化しているため、高いスキルを持ち、目の前のトラブル対応や定型作業に留まらない戦略的な保守体制の構築が求められています。

2. サーバー保守の主な業務と求められるスキル

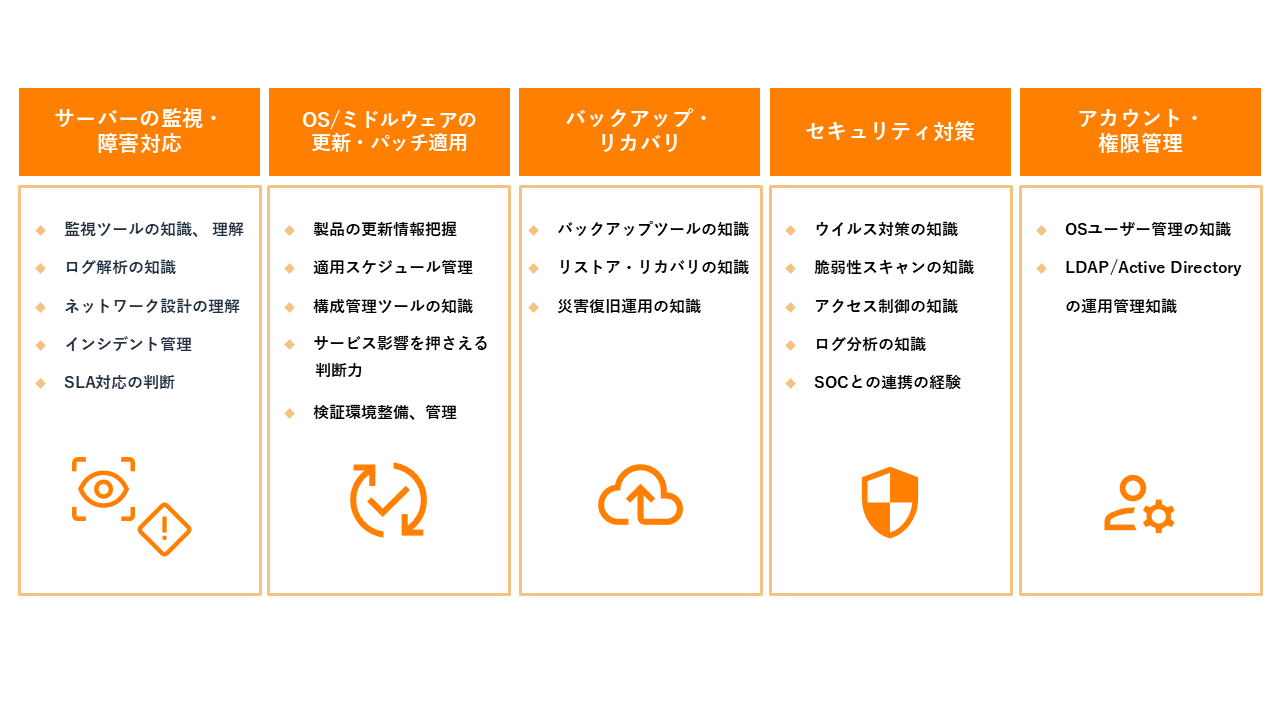

サーバー保守の全体像を把握するには、どのような業務が日常的に行われているのかを具体的に知る必要があります。加えて、それぞれの業務に対してどのような知識やスキルが求められるのかを理解しておくことで、サーバー保守のための体制や要員計画の検討ができるようになります。

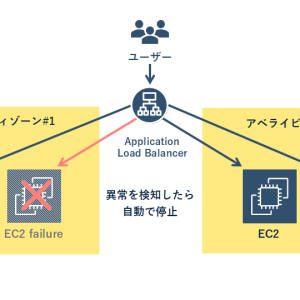

サーバーの監視・障害対応

サーバー保守において最も基本的であり、かつ即応性が問われるのが監視と障害対応です。CPU、メモリなどのリソースやサービスの稼働状況を監視し、異常時に迅速に対応する作業です。死活監視やCPU、メモリ、ディスクの使用状況、ログの監視が日常的に行われます。異常検知後には原因特定と復旧対応が必要であり、ZabbixやNagiosなどの監視ツールの知識、ログ解析、ネットワーク設計の理解が求められます。加えて、インシデント管理やSLA対応の判断力も重要です。

関連記事:サーバー監視とは?ツールより安全性の高い有人監視のメリット

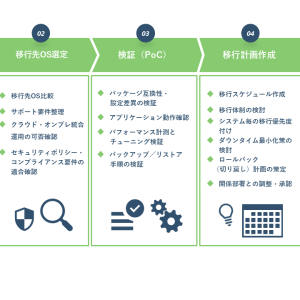

OSやミドルウェアの更新・パッチ適用

OSや各種ミドルウェアのパッチ適用は、脆弱性や不具合への対処として重要な業務です。製品の更新情報を把握し、適用スケジュールを管理する力が求められます。複数台のサーバーに対しては、Ansibleなどの構成管理ツールを活用した自動化が有効です。更新によるサービス停止を最小限に抑える判断と検証環境の整備も必要です。

バックアップとリカバリ

障害時に備えたデータ保全の観点から、バックアップの取得とリカバリ体制の確立も必要です。対象範囲としては、OS設定、データベース、ファイル、仮想マシンなど多岐にわたります。単にバックアップを取るだけでなく、「復元できるか」が重要であり、定期的なリストア検証も必要となります。

ここでは、バックアップソフト(Bacula、Veeam、NetBackupなど)の利用経験、リストア・リカバリの知識、災害復旧計画(DR)の設計・運用に関するスキルが要求されます。

セキュリティ対策

外部攻撃や内部不正への備えとして、ウイルス対策、脆弱性スキャン、WAF(Webアプリケーションファイアウォール)やIDS/IPS(侵入検知・防御システム)との連携、各種アクセス制御など多層的な対策が求められます。CVE(共通脆弱性識別子)情報の収集と評価、ツールによるログ分析、OSレベルのセキュリティポリシー設計が主な対応範囲です。SOC(Security Operation Center)など外部のセキュリティサービスと連携できる知見もあれば理想的です。

関連記事:SOCとは?企業のセキュリティを守る監視体制の役割や構築方法を解説

アカウント・権限管理

最後に、サーバー保守に欠かせない業務が、ユーザーアカウントとその権限の適切な管理業務です。不要なアカウントや過剰な権限の残留は、情報漏洩や内部不正のリスクとなるため、ユーザーの追加・削除、権限設定は厳密に行うべきです。ここではOSのユーザー管理の知識に加え、LDAPやActive Directoryなどの認証基盤の運用スキルが必要となります。監査ログのチェックや、ポリシー設計・文書化も含めた継続的な見直しを行うことが重要です。

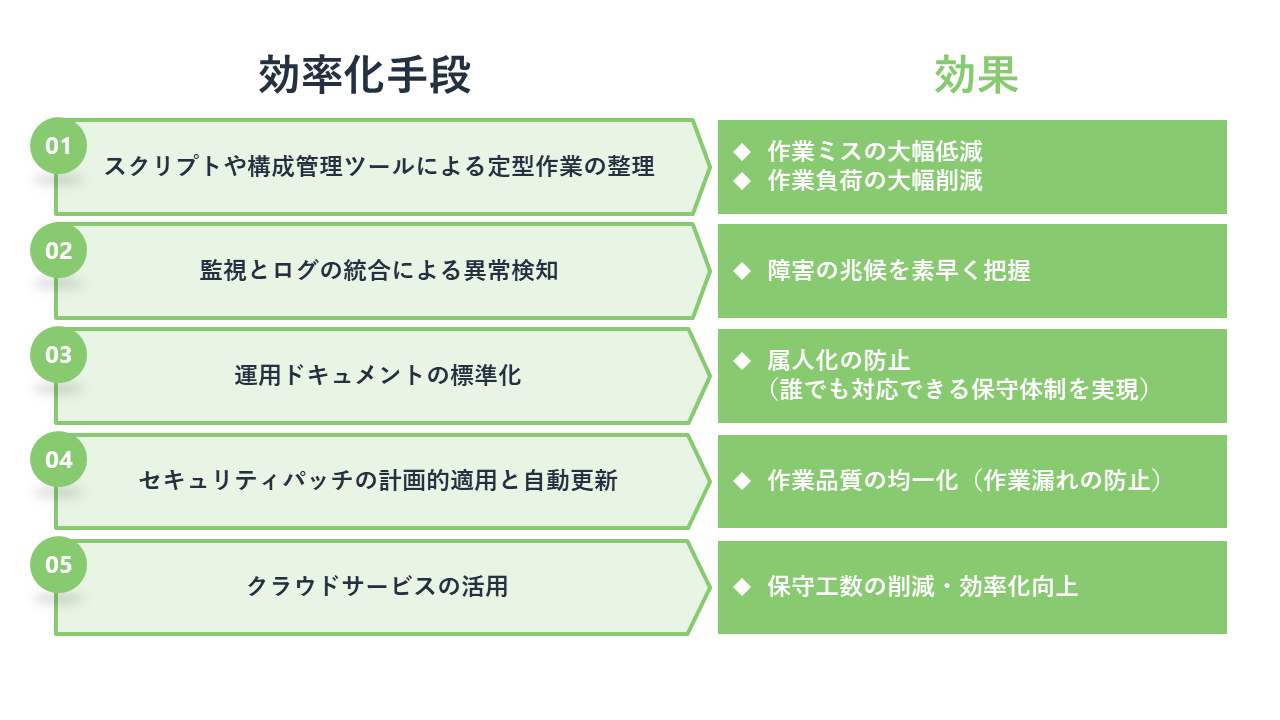

3. サーバー保守を効率化するための5つのアプローチ

サーバー保守業務は基本的に煩雑で属人化しやすく、工数を多く消費しがちです。特に人員の限られる企業の情報システム部門では、限られたリソースで安定運用を継続することが大きな課題となります。ここでは、サーバー保守の現場で実践可能な効率化のアプローチを5つに整理して解説します。

スクリプトや構成管理ツールによる定型作業の整理

日常的に発生する保守業務の多くは、手順が決まった定型作業です。OSの状態確認、ログ収集、ユーザーの追加・削除、サービスの再起動など、これらを手作業で実行していると、人的な作業ミスが発生しやすくなります。

こうした業務は、自動化によって効率化できます。シェルスクリプトやPowerShellに加え、Ansible、Puppet、Chefといった自動化ツールを活用すれば、複数サーバーへの一括適用が可能となり、作業ミスや負荷の大幅削減につながります。

監視とログの統合による異常検知の迅速化

保守業務の中でも特に重要なのが障害の早期検知です。各システムが個別にログを出力し、監視もバラバラの仕組みで動いていると、異常の全体像を把握するまでに時間がかかってしまいます。

障害の早期検知には、監視とログの統合が有効です。システム全体の状態を一元的に監視し、ログを整理・分析できるようにすることで、異常の発見と対応を迅速化できます。

運用ドキュメントの標準化による属人化の防止

属人化は業務継続性の観点で大きな障壁となります。担当者の頭の中にだけノウハウが存在し、異動や退職によって対応不能になるケースは少なくありません。

これを避けるためには、対応手順や設定内容、ナレッジを社内WikiやNotionなどで体系的に文書化し、定期的にレビュー・更新を行うことで、誰でも対応できる保守体制を実現できます。

セキュリティパッチの計画的適用と自動更新

セキュリティリスクに対する保守の一環として、パッチ適用の効率化も重要です。特に、対象のサーバーが多い場合、手動での適用は作業漏れが発生しやすく現実的ではありません。そこで、dnf-automaticなどのOSの自動アップデートを活用することで、一定の条件下で自動的に更新を適用でき、作業漏れを防ぐことができます。

ただし、無検証での本番反映は避けるべきであり、事前検証環境やパッチ分類に基づいた運用ルールの整備が必要です。

クラウドサービスの活用による保守工数の削減

オンプレミス環境でサーバー保守を行う場合、ハードウェアの維持管理やOSレベルの更新も自社の責任となります。ですが、IaaSやPaaSといったクラウドサービスを活用すれば、物理機器の管理やOS保守から解放され、より上位レイヤーの業務に集中できるようになります。たとえば、Amazon EC2やAzureの仮想サーバーはハード障害対応が不要となり、RDSやコンテナサービスではOSパッチさえ不要になる場合もあります。こうした活用は少人数体制における保守効率化に大きく寄与します。

4. サーバー保守体制の構築方法

効率的なサーバー保守の体制を検討する際に避けて通れないのが、「自社対応」と「外部委託」の選択です。どちらにも一長一短があり、業務負荷やリスク、コスト、専門性など複数の観点から判断する必要があります。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを整理したうえで、委託先を選ぶ際の判断基準についても解説します。

自社で対応するメリット・デメリット

自社内で保守体制を構築する最大のメリットは、業務全体の把握と柔軟な対応力にあります。障害発生時も、事業特性や業務フローを熟知した社内の担当者が即時に判断・対応できます。また、運用を通じてノウハウが蓄積され、継続的な改善や最適化にもつなげやすいといえます。

一方で、ITの専門人材を確保・育成し続ける必要があり、属人化やスキルの偏在によるリスクもあります。夜間・休日の障害対応、セキュリティパッチの適用、脆弱性対応など、専門性と即応性が同時に求められる業務においては、対応力が追いつかないケースも多いのが実情です。特に少人数体制では、安定運用の維持が困難になりやすいといえます。

外部委託のメリット・デメリット

MSP(マネージドサービスプロバイダ)をはじめとする外部委託を活用することで、監視・障害対応・パッチ適用・バックアップ管理・セキュリティ対応などの保守業務を包括的にアウトソースできます。24時間365日の体制を維持でき、スキルの高い専門エンジニアによる対応も期待できます。結果として、社内担当者は企画や改善といった上流工程に集中できるようになります。

一方で、委託範囲外の業務や、業務特有の例外対応に弱いケースもあり、細かな要望を伝えるためのドキュメント整備や定期的なコミュニケーションが必要となります。また、契約内容が曖昧だと、対応遅延や責任の所在が不明確になる可能性もあるため、SLAや連絡体制を事前に明文化しておくことが重要です。

関連記事:MSP(マネージドサービスプロバイダ)とは?サービス内容や選定ポイント

委託先選びのポイント

外部委託を成功させるには、パートナー選定の視点が極めて重要です。まず確認すべきは、対応対象となるインフラに関する実績と知見です。オンプレミス環境だけでなく、仮想化やクラウドなど多様な構成に対応できるかをチェックしたいところです。

対応範囲の広さも大きなポイントであり、監視だけでなく、障害一次対応、ログ分析、セキュリティ監視、報告・レポーティングまで網羅的にカバーしているかを確認することが大事です。また、SLAでは応答時間などの具体的数値やプロセスが明文化されているかをチェックすべきです。単なる作業代行ではなく、運用パートナーとして長期的に信頼できるかどうかを見極めることが委託先選びの最大のポイントです。

まとめ

本記事では、保守と運用の違いから始まり、主要業務、効率化のアプローチ、外部委託の判断軸について解説してきました。効率的な保守体制を構築するには、自動化やクラウド活用に加え、MSPサービスのような外部パートナーの力を借りることも重要です。監視から障害対応、セキュリティ運用まで一貫して支援するサービスを活用することで、自社リソースを最適化し、安定かつ戦略的なIT運用が実現できるでしょう。

ハートビーツでは、IPS/IDS‧WAF運用サービス、脆弱性診断サービスなど、クラウド環境に最適化されたセキュリティソリューションを、お客様の環境に合わせて提供しています。効率的かつ確実な保守を実現するための運用保守パートナーとして、ぜひハートビーツのサービスを検討してはいかがでしょうか。