〜安定稼働のために押さえておきたいサーバー管理の基本とコツ〜

サーバー管理とは、システムを安定して稼働させるために必要な、構築・運用・保守といった一連の作業のことです。しかし中小〜中堅規模の企業では、専任のインフラ担当者を置けなかったり、少人数体制でサーバー管理を担っていたりするケースも多くあります。その結果、属人化や監視体制の不備、障害対応の遅れといった運用課題を抱えがちです。

本記事では、サーバー管理の基本業務や流れを整理したうえで、効率化するポイントを解説します。自社に合った安定運用を実現するために、参考にしてください。

目次

1. サーバー管理とは

まずはサーバー管理の概要について解説します。

サーバー管理の定義

サーバー管理とは、サービスや業務システムを安定的に稼働させるために、サーバーの構築・運用・保守を継続的に行うことです。サーバーは企業のITインフラの中心であり、Webサイトや社内システムの稼働、業務データの処理・保存などの基盤となり、あらゆるサービスを支えています。

そのため、一度不具合が起きれば、サービスの停止や業務の中断、セキュリティ事故など、企業活動に大きな影響を及ぼしかねません。近年はオンプレミスだけでなくクラウドの活用も進み、インフラ構成がより複雑化していることで、サーバー管理に求められる対応範囲も広がっています。

特に中小〜中堅企業では専任の担当者がいないことも多く、少人数での兼務や属人化によって運用負荷や対応遅れが課題となっています。

サーバー管理の業務内容

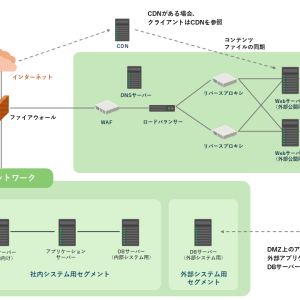

構築

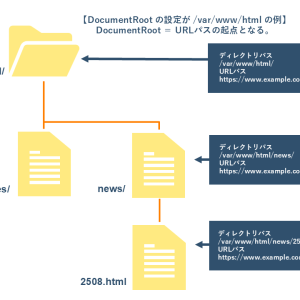

サーバー構築では、まず業務要件に応じたスペックや構成を設計し、それに基づいて物理サーバーや仮想マシンを用意します。OSやミドルウェア(Webサーバー、アプリケーションサーバー、データベースなど)のインストール・初期設定を行い、アプリケーションが稼働可能な環境を整備します。必要に応じて認証基盤との連携も行うことで、ユーザー管理やアクセス制御の一元化を図ることができます。また、安定した通信とデータ管理のために、ネットワークやストレージの設計も重要です。外部からの脅威や内部不正を防ぐため、セキュリティ対策(ファイアウォール設定、ポート制限、アクセス制御など)も必要です。

運用

サーバー稼働後は、日々の安定運用を支えるための継続的な管理が必要です。死活監視やリソース(CPU、メモリ、ディスク容量など)のモニタリングを行い、閾値を超えた場合にはすぐに対応できるよう、アラートを発する設定を行います。

ログの収集・分析による異常検知や、ユーザーアカウント・アクセス権限の管理もセキュリティの観点から重要です。たとえば、不正なアクセスの早期発見、不要な権限の抑制、操作履歴の追跡などにより、インシデントの予防と迅速な対処が可能になります。

保守

保守業務では、サーバー環境の長期安定運用に向けた継続的なメンテナンスを実施します。OSやミドルウェアへのセキュリティパッチの適用、ファームウェアの更新といった脆弱性対策に加え、ハードウェアの故障対応も含まれます。

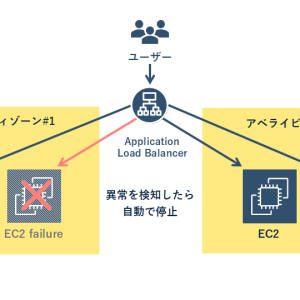

また、万が一に備えたバックアップの取得・リストア手順の検証も重要です。BCP(事業継続計画)対策や多拠点間の冗長構成、クラウドとのハイブリッド構成など、可用性を高める設計・見直しも保守の一環といえます。

これらの業務を安定的にこなすには、体制・役割の明確化と、日々の運用を支える仕組みづくりが不可欠です。

2. サーバー管理の基本的な流れ

ここでは、サーバー管理を安定的に回していくための基本的な流れを4つのステップに分けて解説します。

1.現状の棚卸しと運用体制の把握

まず、自社がどのようなサーバー環境を保有し、誰がどこまで管理しているかを正確に把握します。ハードウェア・仮想マシンの構成、OSやミドルウェアのバージョン、システムごとの依存関係などを洗い出し、管理対象の範囲と責任の所在を明確にします。あわせて、特定の担当者に依存している運用領域や、対応が困難な範囲がないかを明確にしましょう。

また、日常的な運用業務や障害対応に関わる体制についても確認します。対応時間帯、担当者のスキルレベル、一次対応・二次対応の役割分担などを文書化し、属人化や対応漏れを防ぐための基盤を整備します。

2.監視・バックアップ体制の整備

サービスの安定稼働を維持するには、監視とバックアップ体制が不可欠であるため、適切に整備します。死活監視、リソース監視、ログの収集・分析などは、専用ツールの活用やスクリプト化により、可能な範囲で自動化をすることで、運用負荷の軽減と人的ミスの抑制につながります。

また、監視の仕組みを整えるだけでなく、アラート検知後にどう対応するかという運用フローも整備しておくことが重要です。対応手順をあらかじめ定義・共有することで、緊急時の混乱を防ぐことができます。なお、障害発生や誤操作に備えた定期的なバックアップの取得とその復元手順を整備することで、障害時に迅速な復旧が可能になります。

3.運用手順のマニュアル化

運用業務が属人化していると、対応の質にバラつきが生じたり、担当者不在時に業務が滞ったりします。障害対応やアップデート、構成変更など、日常的に発生する作業手順をマニュアル化し、社内で共有することが重要です。ナレッジを蓄積することで、対応スピードや再現性が向上し、新たな担当者への引き継ぎもスムーズになります。

4.改善サイクルの仕組み化

サーバーの管理体制は構築して終わりではなく、継続的な改善が必要です。定期的な構成の見直しやリソースの再評価、障害発生時の振り返りと再発防止策の徹底などを仕組みとして回していくことが重要です。また、自社内で対応が難しい領域については、外部パートナーの活用も含めた体制の再検討を行うことで、無理なく運用レベルを維持しやすくなります。

3. サーバーの効率的な管理方法

リソースが限られる中でも、安定したサーバー運用を維持するには、業務の効率化が欠かせません。ここでは、サーバー管理を効率化する代表的な4つのアプローチを紹介します。

運用の自動化とツールの活用

定型的なサーバー管理業務は、可能な範囲で作業を自動化することで対応工数を大きく削減できます。たとえば構成管理ツールを使えば、複数台のサーバーに対して設定を一括適用し、構成の再現性や整合性を担保することが可能です。OSの初期設定やパッケージのインストール、バックアップ用の設定など、人的ミスが起きやすい作業を標準化できます。

また、監視ツールを導入することで、リソース使用率や稼働状況の常時モニタリング、アラート通知、ログ分析なども自動化できます。クラウドベースの監視サービスを組み合わせれば、リモート環境でも柔軟に運用可能です。自動化は一度整備してしまえば、担当者の属人性を排除でき、その後も継続的に運用の安定性向上に寄与できます。

管理プロセスの標準化

サーバー管理の属人化を防ぐうえで有効なのが、運用プロセスの標準化です。業務手順や設定内容を文書化し、対応ルールを明文化しておくことで、担当者ごとの対応のばらつきを抑え、引き継ぎや教育の負荷も軽減できます。

たとえば、アカウント発行やサーバー増設時の対応フロー、障害発生時のエスカレーション手順などをあらかじめテンプレート化しておけば、誰が対応しても一定の品質を保ちやすくなります。また、構成管理ツールやITSM(ITサービスマネジメント)ツールと連携させれば、運用フローをシステム上で統制できます。実行状況を可視化したり、監査対応をしやすくしたりする効果も期待できます。

運用体制が小規模な企業ほど、手順の属人化リスクを減らす仕組みづくりが、長期的な安定運用の鍵となります。

インフラの最適化(クラウド活用)

AWSやAzure、Google Cloudなどのクラウドサービスを利用することで、物理サーバーの構築や保守といったインフラ管理作業を大幅に簡素化できます。各クラウドが提供するマネージドサービス(運用作業をクラウドベンダーが代行するサービス)を活用すれば、OSのパッチ適用やスケーリング、バックアップ、障害時のフェイルオーバーなどを自動化することもでき、日常の運用負荷を軽減することが可能です。

リソースの追加や構成変更にも柔軟に対応できるため、事業成長やグローバル展開、BCP対策を見据えた運用にも適しています。インフラを自前で持たずに柔軟な運用を実現したい企業にとっては、有効な選択肢となるでしょう。

4. サーバー管理の体制2選

サーバー管理の体制には大きく分けて「自社管理」「委託管理」の2つがあります。いずれも目的はサービスの安定運用ですが、体制やリソース、求められる知識レベルが異なるため、自社の状況に応じた選択が重要です。

自社管理

自社内でサーバーの構築から運用、保守までをすべて対応する方法です。自社のシステム要件や方針に合わせた柔軟な設計・運用が可能で、細かなチューニングや構成変更にもすぐに対応できる点が強みです。

一方で、サーバー管理には日常的に多岐にわたる業務が発生するため、一定のスキルとリソースを前提とした体制づくりが求められます。とくに少人数体制の場合、障害対応や夜間運用をどのようにカバーするかが課題となりやすい傾向があります。

属人化や運用のブラックボックス化を防ぐには、業務範囲の棚卸しや手順のドキュメント化、必要に応じた自動化など、継続的な改善が必要です。

委託管理

MSP(マネージドサービスプロバイダ)などの外部パートナーに、サーバー管理業務の一部または全部を委託する方法です。基本的に専門スキルを持ったエンジニアが対応するため、障害時の初動対応や原因の切り分け、再発防止まで任せることができます。夜間や休日のアラート対応など、24時間365日体制の運用負荷を軽減できることも大きなメリットです。

ただし「どこまでを外部に任せ、どこを自社で担うか」をあらかじめ整理しておく必要があります。また、業者ごとに対応範囲や品質にはばらつきがあるため、自社にとって適切なパートナーを見極めるための判断軸を持つことが重要です。コア業務に集中したい企業や少人数体制で運用している場合には、現実的な選択肢となるでしょう。

サーバー管理の体制や業務範囲を見直す際は、「どこまでを自社で担い、どこを外部に任せるか」をあらためて棚卸しすることが重要です。たとえば、管理の部分は自社で対応できるが、監視や障害の一時対応などは外部に任せたい、というケースもあります。

自社のリソースやスキル、求める運用レベルに応じて最適な方法を選ぶことが、サーバー管理の負荷を抑えつつ、安定稼働を実現することにつながります。

まとめ

サーバー管理とは、サービスの安定稼働を支える重要な業務であり、体制の整備や効率化の工夫が欠かせません。限られたリソースの中で属人化や負荷の偏りを防ぐには、自社に合った管理方法や外部の力をうまく取り入れることがポイントとなります。

ハートビーツでは、障害件数に関わらず費用が固定のMSPサービスを提供しており、研修済みのエンジニアが原因究明から再発防止まで柔軟に対応します。

「サーバー監視一次対応サービス」では、インフラエンジニアが24時間365日体制でサーバーを監視し、アラート受信から10分以内に初動対応を実施します。一部の業務だけ外注したい、といった部分的なニーズにも対応可能です。

また「フルマネージドサービス」は、監視・一次対応に加え、日常的なサーバー運用業務全体を代行する総合支援サービスです。

あわせて、AWSを利用中の企業様向けには「AWS請求代行サービス」を提供しています。初期費用・手数料ゼロで、コスト削減や円建て請求、技術サポートの一本化などを実現できます。安定運用とコスト最適化を両立したい企業様におすすめです。

サーバー管理に課題を抱えている場合は、ぜひお気軽にご相談ください。